在信息爆炸的时代,**系统梳理地球科学**比碎片化浏览更有价值。《地球百科》用一张“知识地图”把岩石圈、水圈、大气圈、生物圈串成故事,读完就像把地球装进脑袋。个人体验:把书放在办公桌,遇到天气异常或地震新闻,随手翻两页就能找到解释,比搜索引擎更连贯。

自问:这么多术语怎么记?答:把每个圈想成手机里的独立APP,点进去再细分功能,记忆负担立刻减半。

我把地球想象成一位“爱发朋友圈的朋友”:

每条动态下面都有“科学评论”,对应书中的原理。这样读一遍,**相当于刷完地球一年的朋友圈**,记忆点异常牢固。

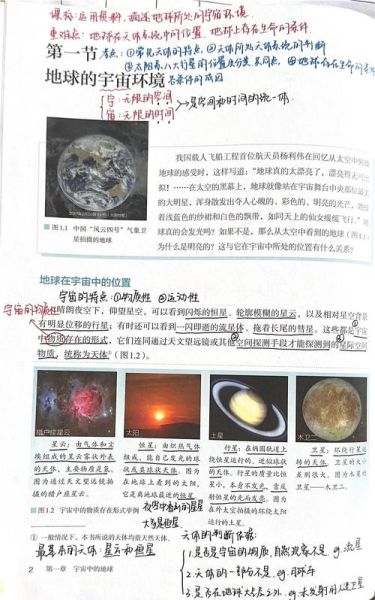

地壳≠岩石圈:地壳只是岩石圈的“皮肤”,厚度像鸡蛋壳;岩石圈还包括上地幔顶部,厚度像整颗鸡蛋。

天气≠气候:天气是“今天穿短袖”,气候是“全年衣柜”。书中用30年数据做对比,一秒分清。

冰川≠冰山:冰川是“陆地上的冰河”,冰山是“海里漂的冰块”。记住“川”字有“三竖”代表陆地,就不会错。

我的模板:

【今日地球关键词】:板块边界 【书中金句】:“板块像拼图,但边缘永远在燃烧。” 【我的联想】:想到日本温泉,原来就是太平洋板块在“烤”欧亚板块。 【行动清单】:下次去日本,一定带本《地球百科》对照实景。

每天写一张卡片,**30天就是一本私人地球词典**。

读完“喀斯特地貌”章节,我立刻订了贵州机票。书中提示:**“溶洞灯光别超过3000K,否则会杀死钟乳石”**。到现场发现景区果然用暖黄光,瞬间感觉知识变现。回程飞机上,邻座问我“天坑怎么形成”,我直接复述书中“地下河塌陷模型”,对方秒懂。

• 如果把海水全部蒸发,留下的盐能铺成**厚8米的全球地毯**。

• 地球自转速度因月球潮汐摩擦每年减慢**0.0017秒**,相当于每60年多出1秒。

• 南极冰芯记录的最古老气泡来自**80万年前**,吸一口就是“上古空气”。

这些数字在书里像彩蛋一样散落,**用荧光笔标出后,整本书变成寻宝地图**。

计划用时间轴重读:把46亿年压缩成46天,每天“活”1亿年。第1天看岩浆海,第10天看蓝藻造氧,第40天恐龙登场,第46天刷手机。这种读法让**地质时间从抽象数字变成体感温度**,推荐给所有时间感知混乱的现代人。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~