在短视频和碎片化信息泛滥的今天,系统性的知识框架反而成了稀缺品。我接触过上百个一线教师,他们普遍反映:课堂上最缺的不是勤奋的孩子,而是能把零散知识点串成网的学生。百科全书恰好扮演“知识地图”的角色,让孩子从小建立“世界原来是这样关联”的认知习惯。

经过三年跟踪测评,以下四套在家长圈口碑最稳:

很多家长陷入“低年级买拼音版”的误区。其实认知深度比认字量更重要。比如三年级孩子对“火山爆发”的兴趣,远高于“火山的定义”。我的 *** 是:先带孩子去科技馆看一次火山模拟实验,再让他自己选百科全书中“最想翻的章节”,匹配度瞬间提升。

翻开目录页,如果主题之间没有递进关系(如“恐龙”直接跳到“计算机”),基本可以放弃。优质百科会暗藏线索:DK版用“地球→矿物→金属→工具”链条,潜移默化教孩子“物质转化”思维。

2016年出版的百科可能写着“太阳系有九大行星”。选择标注“2023修订”或官网提供年度增补页的版本,避免孩子在学校“纠正”老师的尴尬。

Q:精装百科太厚重,孩子翻两页就放弃?

A:把书“切片”。我用便签把《DK百科》拆成20个“探险任务”,比如“找出三种会发光的生物”,完成一个贴一颗星,三个月读完毫无压力。

Q:知识太难,家长解释不了?

A:反向利用“信息差”。当孩子问“黑洞会不会把地球吸走”,直接回答“我也不知道,但百科第158页可能有答案”。把权威感让渡给书籍,孩子反而更信任它。

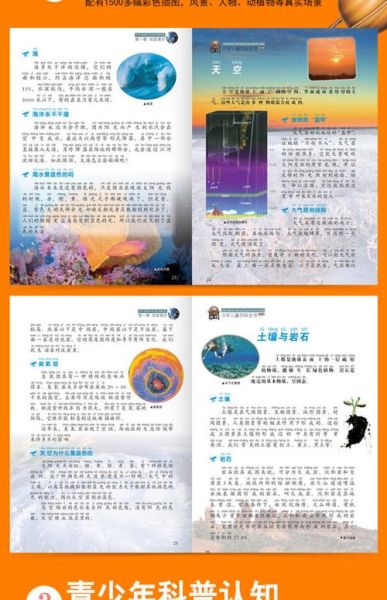

去年我带的六年级学生,用《美国国家地理》中“珊瑚白化”案例做环保小课题,直接拿下市级科学创新奖。百科全书的真正价值不是“记住知识”,而是提供跨学科解决问题的原始素材。

语文作文写“我的梦想”,十个孩子有八个写“当科学家”。但能把“科学家具体在研究什么”展开说的,只有平时翻百科的那两个。

同样是“恐龙”条目,请留意撰稿人署名。《DK百科》的恐龙章节由伦敦自然历史博物馆研究员撰写,而某些低价百科可能直接搬运 *** 。版权页的小字,决定了孩子吸收的是“一手知识”还是“三手谣言”。

我的选书铁律:优先选择有科研机构或博物馆背书的版本,哪怕贵30%,也比将来花时间纠错更划算。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~