孩子几岁可以开始读百科绘本?

3岁前后是黄金起点,但**“几岁”并非一刀切**。

- **2岁半左右**:感官敏感期,触摸书、翻翻书形式的百科可提前介入,重在“玩”而非“学”。

- **3-4岁**:语言爆发期,选择图大字少、主题贴近生活的《亲亲科学图书馆》这类,孩子能主动提问。

- **5-6岁**:逻辑萌芽,DK儿童百科、U *** orne Beginners等**信息密度稍高**的版本正合适。

自问自答:是不是越早越好?不是,过早灌输抽象概念反而抑制好奇心。

---

百科绘本与普通故事书差异在哪?

**结构差异**:

- 故事书重情节,百科重**模块化知识**。

- 百科常用**“场景—特写—剖面”**三层递进,比如先展示森林全貌,再放大一只甲虫,最后剖面呈现呼吸系统。

个人经验:孩子之一次读《那些重要的事》时,对“火山剖面”那页反复看了一周,故事书很难产生这种**垂直深度**的吸引力。

---

选书时最容易踩的坑

1. **文字量失控**:家长常误以为“知识越多越好”,结果一页超过五行字,孩子直接跑掉。

2. **翻译腔生硬**:某些引进版把“光合作用”译成“光能合成作用”,孩子听不懂。

3. **版本迭代滞后**:2015年前的恐龙百科可能还写着“雷龙”,其实早被拆分为迷惑龙。

**避坑技巧**:先读豆瓣短评,再翻到版权页确认印次,**越新越好**。

---

如何判断孩子真的“读进去”了?

- **复述测试**:合上书本,让孩子讲“企鹅怎么保暖”,能说出“羽毛+脂肪”两层即可。

- **迁移提问**:看到冰箱贴,问“这和企鹅的脂肪有什么共同点?”——能答“都是隔热的”就到位了。

- **兴趣持续度**:一周后仍主动翻出同一本书,比当天背出十个名词更有价值。

个人观点:百科阅读的价值不在记忆,而在**建立“知识—现象”之间的钩子**。

---

三套闭眼入的百科绘本清单

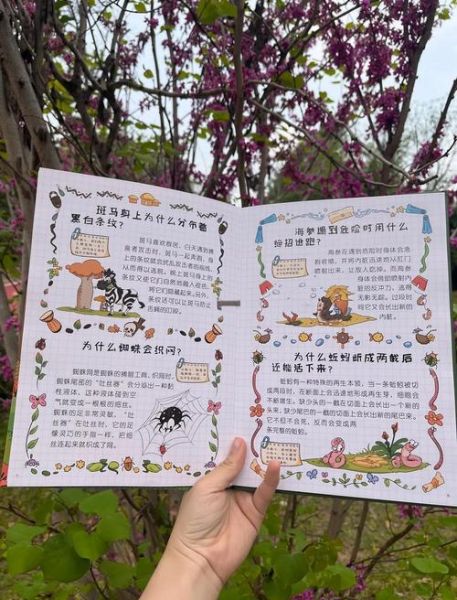

1. **《亲亲科学图书馆》**(法)

- 每册一个主题,如“飞机”“牙齿”,**3-5岁**无痛入门。

2. **《DK儿童百科全书》**(英)

- 跨页大图+信息块,**5-8岁**可独立翻阅,家长陪读也不无聊。

3. **《科学之友》**(日)

- 强调“观察—假设—验证”,**实验步骤**清晰,适合动手型孩子。

分割线:三套难度递增,可覆盖2-10岁全阶段。

---

把百科读“活”的三个场景

- **厨房**:读《食物从哪里来》后,一起剥豌豆,对应“豆荚是植物的行李箱”。

- **地铁**:看到隧道,回忆《地铁是怎样建成的》里的盾构机,现场指认“管片”。

- **自然角**:养一只蜗牛,对照《看!蜗牛》记录黏液轨迹,**知识即时验证**。

自问自答:没时间做实验怎么办?哪怕用Google Earth带孩子“飞”到撒哈拉,也比干读文字强。

---

未来趋势:纸质百科会被APP取代吗?

不会。APP擅长**动态演示**(如行星轨道),但纸质书的**可触摸、可反复横跳**仍是优势。

我的观察:孩子用iPad看3D恐龙时,注意力常被游戏化按钮吸走;而纸质百科里,他会自己用手指描骨骼线条,**主动加工信息**。两者互补,而非替代。

暂时没有评论,来抢沙发吧~