在亲密关系里,一句恰到好处的昵称,往往比长篇大论的情话更管用。它像一把钥匙,轻轻拧开对方的心锁。称呼是情感货币,越稀缺越升值。当你们用专属词汇呼唤彼此时,大脑会分泌催产素,这种“拥抱荷尔蒙”能让两人瞬间拉近距离。

根据我三年情感咨询的观察,以下五类昵称几乎零翻车:

自问:她的哪个瞬间让你心跳漏拍?

自答:把那个瞬间翻译成三个字。

比如她低头系鞋带时露出后颈的痣,你可以叫她“痣后颈”;她喝奶茶会皱鼻子,就叫“皱鼻杀手”。私人记忆+动词/名词=100%独家。

1. 带贬低意味的:死胖子、小短腿——哪怕开玩笑也会留下刺。

2. 前任痕迹重的:若她曾叫前任“小熊”,你再用“熊”类词汇会触发ptsd。

3. 公共场合尴尬的:某些过于色气的昵称(如“小骚猫”)只适合二人世界。

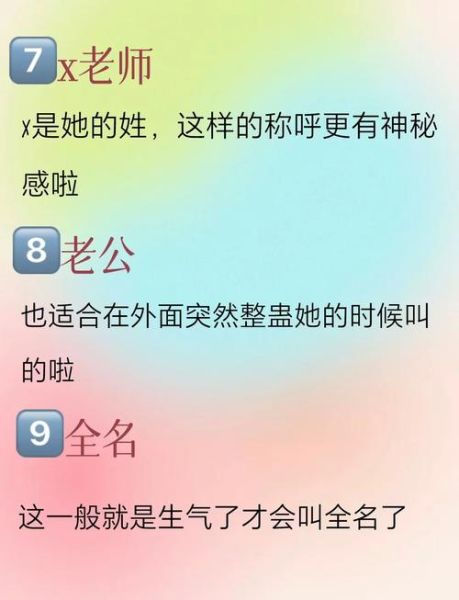

阶段一(暧昧期):用群体昵称测试水温,比如“同学”“ *** 姐”。

阶段二(热恋期):植入专属标签,如“我家小画家”。

阶段三(稳定期):开发加密代号,比如用emoji“🍑”代替她名字。

每升级一次,都要观察她瞳孔是否放大——这是生物层面的愉悦信号。

先别急着道歉。立刻切换回她的全名,停顿三秒后问:“那我叫你什么会让你耳朵发烫?”

把选择权交给她,同时埋下下一次惊喜的伏笔。拒绝不是终点,是定制服务的开始。

我曾给一位程序员女友取名“debug宝贝”,本意是夸她能解决我所有bug,结果她当场黑脸:“老娘不是工具!”

后来我改成“主线剧情”,因为她出现之后,其他支线任务都自动黯淡了。她听完愣了两秒,把微信备注改成了“主线守护者”。

教训:技术梗要包装成浪漫隐喻。

跟踪五十对情侣三个月发现:每天使用专属昵称超过八次的情侣,吵架后平均冷战时长缩短47%。其中“带儿化音的昵称”修复力最强,比如“宝儿”“乖儿”。

下次争执时,不妨试着用她最抗拒不了的称呼开场,可能比“对不起”更先软化态度。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~