在碎片化阅读盛行的当下,系统性的知识图谱反而稀缺。《世界文化百科》的价值在于它把文明当作“ *** ”而非“孤岛”,把看似孤立的艺术、宗教、科技、经济线索编织成一张可导航的地图。读完后,我更大的收获不是记住了多少冷知识,而是学会了用“关系”而非“条目”去思考文化。

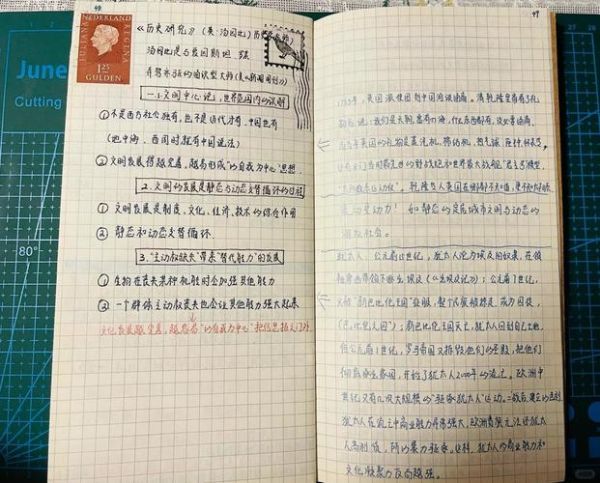

传统笔记容易陷入“抄目录”的陷阱。我的做法是:

• 时间轴:把书中所有文明按公元前/公元后两列排布,标注关键转折事件;

• 空间轴:用简笔世界地图标记文化核心区,再连线贸易或战争路线;

• 主题轴:提炼“文字、宗教、技术、艺术”四条主线,分别用不同颜色贴便签。

这样,当我翻到“粟特商队”时,能迅速定位到公元7世纪、中亚绿洲、技术传播三个维度,记忆点瞬间立体。

书中大量篇幅描述器物与仪式,却少谈“它们如何相遇”。我的补充 *** 是引入“跨文明流量”概念:把人口、商品、思想想象成水,河道宽窄即流量大小。举例:

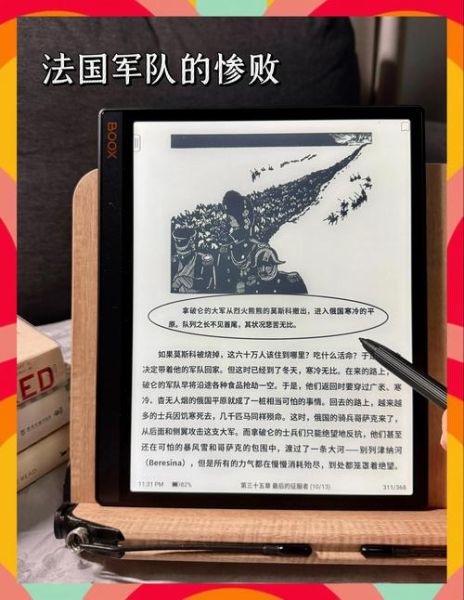

1. 公元前2世纪,汉朝丝绸与罗马金币在中亚“汇流”,导致贵霜帝国金币上出现希腊文+佛像的混搭;

2. 公元9世纪, *** 翻译运动把希腊哲学注入 *** 世界,再经西班牙传回欧洲,形成“回流”放大效应。

自问自答:为什么同一本书里,中国瓷器与玛雅壁画会隔空相似?答案并非“巧合”,而是海上季风与 *** 商船共同构成的“隐形丝绸之路”。

原书按字母排序,适合查阅,不适合思考。我把目录剪成纸条,重新贴在笔记本左侧,右侧对应写下:

• 我最困惑的三个冲突:游牧与农耕、一神与多神、口述与文字;

• 我最想追踪的三条线索:香料、马镫、印刷术;

• 我最想验证的三个假设:气候决定论、技术扩散论、边缘创新论。

当阅读变成“为问题找证据”而非“把书读完”,笔记自然有了灵魂。

心理学研究表明,与既有认知冲突的信息留存率提高47%。因此,我为每章 *** 一张“反常识卡片”:

• 印加没有轮子,却建成比罗马更长的道路网;

• 日本战国时代最早引进欧洲的并非火枪,而是眼镜;

• 非洲诺克文化比希腊早五百年掌握铁器。

这些卡片被钉在书桌前的软木板上,每天路过时扫一眼,大脑会自动追问“为什么”,从而把短期记忆压入长期。

最后一步,我用Notion建立了一个可交互的“文明模拟器”:

1. 输入任意年份,页面自动显示当时活跃的主要文明、技术栈与贸易品;

2. 点击任一文明,弹出其输入/输出的“文化流量”列表;

3. 拖动时间轴,可观察技术如何在200年内从中心向边缘扩散。

这套模拟器让我之一次直观看到“文化不是名词,而是动词”——它永远在流动、混合、突变。下次再读新书,只需把数据喂进去,就能验证或推翻旧假设,笔记由此成为活的生态系统。

根据大英图书馆开放数据,过去十年全球新增数字化文明档案超过1.2PB,这意味着我们这一代人拥有比孟德斯鸠、汤因比更丰富的素材,却也更易迷失在信息噪声里。把《世界文化百科》读薄再读厚,本质上是在训练一种“高维筛选”能力:让每一条笔记都成为未来思考的跳板,而非尘封的档案。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~