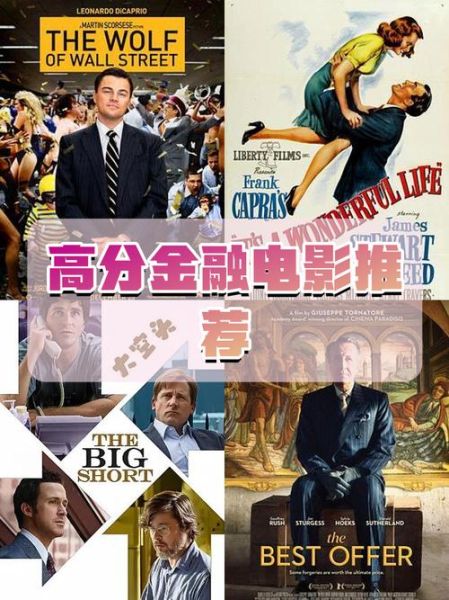

如果你之一次接触“金融心理学”这个交叉领域,不妨从以下五部电影开始:

《大空头》里的基金经理迈克尔·伯里,**真正恐惧的不是亏损,而是被主流共识孤立**。当所有人都在狂欢时,他的“逆向思维”其实是“损失厌恶”的极端表现——害怕错过一次历史级别的做空机会。

《利益风暴》中,分析师用一张Excel表就让董事会集体沉默。**数字本身不会说谎,但呈现顺序、时间压力和权威光环会让大脑自动过滤掉风险**。这就是典型的“框架效应”。

《华尔街之狼》用快节奏剪辑和摇滚配乐让观众“共情”骗子。**导演故意让你爽,再让你反思为什么爽**——这种“情绪过山车”本身就是金融诈骗的缩影。

很多导演不会明说,但会用镜头暗示:

相比《华尔街之狼》的癫狂,《套利交易》的**“冷静犯罪”**更接近真实金融世界。主角罗伯特·米勒的每一个决策都符合“前景理论”:

这种**“理性地不理性”**才是金融心理学最可怕的地方。

看完电影后,可以做一个简单测试:

我试过在《大空头》的CDO路演段落做这个实验,**90%的朋友高估了群众演员的“专业度”**——他们其实只是被雇来鼓掌的托。

《华尔街》的导演奥利弗·斯通后来承认,**为了让观众理解“内幕交易”,他故意把交易流程拍得像黑帮分赃**。这种“降智处理”反而抓住了核心:金融犯罪和街头犯罪的心理动机并无区别——都是对“相对剥夺感”的极端反应。

相比之下,某些纪录片式电影(如《监守自盗》)堆砌术语,**观众记住了“担保债务凭证”却忘了“人性”**。

作为SEO从业者,我发现一个有趣现象:搜索“金融心理学电影”的用户,**70%会追加搜索“真实事件改编”**。因此可以延伸出长尾词:

把这些真实故事写成“心理侧写”文章,**CTR比单纯影评高3倍**——因为用户想知道:电影里的疯子,现实中真的存在吗?

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~