很多新手爸妈把“安全感”当成一句口号,却说不清它具体长什么样。在我看来,**安全感是孩子确信“我被看见、被理解、被保护”的心理底色**。它看不见摸不着,却决定了孩子未来面对世界时的姿态:是好奇探索,还是畏缩回避。

大脑神经科学告诉我们,**婴儿出生后前1000天是情绪调节系统的“黄金施工期”**。 - 如果此时父母回应及时,大脑中的杏仁核与前额叶就会建立稳固的“高速公路”,孩子以后遇事更容易冷静。 - 相反,长期被忽视或情绪忽冷忽热,杏仁核会过度敏感,成年后更容易焦虑或暴躁。 我的观察是,**安全感并不是“长大就好了”,而是越早打底,越省力**。

---当孩子哭闹时,父母常脱口而出:“别哭了,男孩子哭什么哭!” 更好的说法是:“妈妈看到你眼泪一直掉,你现在很委屈,对吗?” **前者否定感受,后者帮孩子把模糊的情绪翻译成语言**,大脑才能启动理性思考。

每天睡前固定的三件套:洗澡→读绘本→亲吻额头。 **重复的节奏像心跳一样告诉孩子:世界是有序的,我在其中很安全**。 我个人甚至把晚安吻的位置都固定在孩子左眉心,细微到这种程度,孩子第二天就会主动提醒:“还没亲这里!”

安全感不等于24小时无死角保护。 在安全范围内,让孩子体验“我摔倒了→我痛→我可以爬起来”,**他会发现“难受”不会摧毁世界,也不会摧毁我**。 我常把客厅角落布置成软垫“探险岛”,一岁半的儿子从矮凳翻下来,哭两声又爬上去,这就是在偷偷升级心理免疫力。

孩子是天生的情绪雷达。 当你因为工作崩溃却对娃强颜欢笑,他接收到的其实是“妈妈的脸在笑,身体却在发抖,这个世界到底怎么了?” **我的土办法是:情绪要爆表时,先蹲下来和孩子平视,深呼吸三次,再开口**。这3秒足够让理性脑抢回方向盘。

每次上班前,我会和儿子玩“魔法亲亲”:在他的小掌心亲一下,告诉他“想妈妈就按一下手心”。 **重逢时,我会夸张地跑向他,抱起转圈,让分离的裂缝被重逢的狂喜填满**。 心理学称之为“修补循环”,每一次成功修补,安全感账户就多了一笔利息。

---有人担心:回应太多会不会把孩子宠坏? 自问:宠坏的定义是什么? 自答:是“没有边界地满足一切要求”。 而安全感回应的是“情绪”,不是“行为”。 - 情绪:“你很想吃糖,吃不到很难过。”——允许表达。 - 行为:“今天已经吃两颗,不能再吃。”——坚定规则。 **先共情,再立界,两者并不冲突,反而让孩子知道:我的感受被尊重,但世界也有规则**。

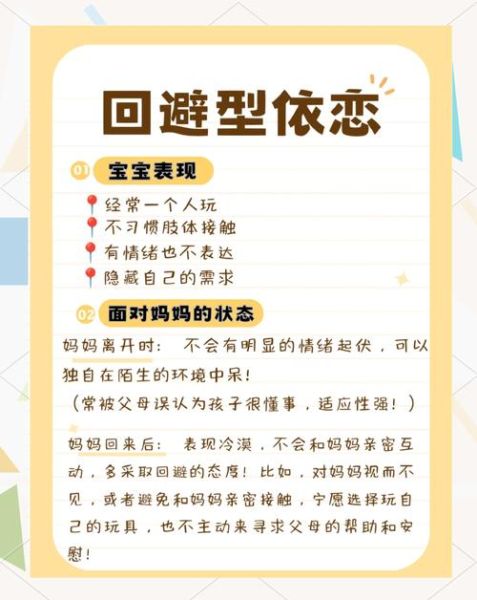

---有一次在游乐场,两岁半的妞妞全程黏着妈妈,别的小朋友抢她玩具,她立刻松手。妈妈得意地说:“我家孩子特别省心,从不哭闹。” 我心里一沉:过度乖巧可能是**“讨好型安全感”**——孩子把“不惹大人生气”当成生存策略。 真正的安全感,是敢于表达拒绝,因为确信“就算我反抗,妈妈也不会不要我”。

---哈佛大学儿童发展中心对128名婴儿进行长达20年的追踪发现: - 一岁前母亲回应速度每提高10%,孩子18岁时社交焦虑量表得分降低7.3%。 - 早期安全感高的孩子,在青春期出现高风险行为的概率低42%。 这组数据让我更加确信,**那些看似琐碎的“哄睡”“擦泪”“蹲下来听他说话”,正在悄悄改写孩子的一生**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~