很多心理学毕业生把求职失败归结为“岗位太少”,其实更深层的原因是没把自身能力与市场需求精准匹配。自问自答:我能做心理咨询吗?不一定,除非你已有注册心理师资质。我能做人力资源吗?可以,组织行为学课程就是敲门砖。我能做用户研究吗?也行,实验设计与统计基础正是互联网公司的刚需。

别只写“主修普通心理学、发展心理学”。换成“可用SPSS完成多元回归,独立完成200人样本的决策风格研究”。HR不懂你的课程名称,但懂工具、懂样本量、懂商业价值。

“你学心理学的,能不能看出我现在在想什么?”

答:心理学不是读心术,而是通过可观测行为推断内在动机。接着用STAR法则讲一个你在实验中如何通过眼动数据判断被试注意力分配的案例,面试官会立刻改观。

“为什么不去当心理咨询师?”

答:把问题转译为职业价值观匹配——“我更享受用数据驱动千人以上规模的决策,而不是一对一咨询。”

“你的专业能为公司赚多少钱?”

答:提前准备行业数据——“某头部电商A/B测试显示,优化结账流程的文案后,转化率提升,而文案依据正是消费心理学中的‘损失厌恶’框架。”

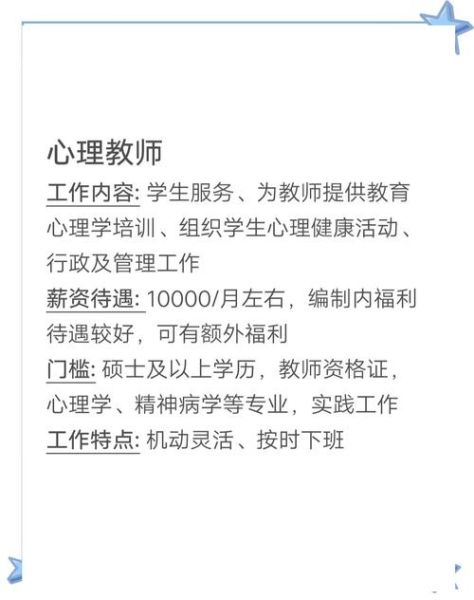

| 岗位 | 一线城市1-3年 | 新一线3-5年 |

|---|---|---|

| 心理咨询师 | 15-25k/月(个案+培训) | 8-15k/月 |

| 用户研究 | 20-35k/月(含绩效) | 15-25k/月 |

| 人才测评顾问 | 18-30k/月 | 12-20k/月 |

过去五年,我带过二十多位心理学实习生,发现走得最快的不是GPA更高的,而是能把学术语言翻译成业务语言的人。比如把“自我决定理论”翻译成“提升用户留存的三个内在动机按钮”,把“工作倦怠三维度”翻译成“组织人效下滑的预警信号”。

市场不缺心理学专业,缺的是心理学“翻译官”。

今晚就打开 *** 网站,搜索“用户研究+心理学”,把JD里的动词全部高亮,再对照自己的课程项目,用“工具+样本+结论+商业价值”四要素重写一行简历。三天后,你会收到之一个面试 *** 。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~