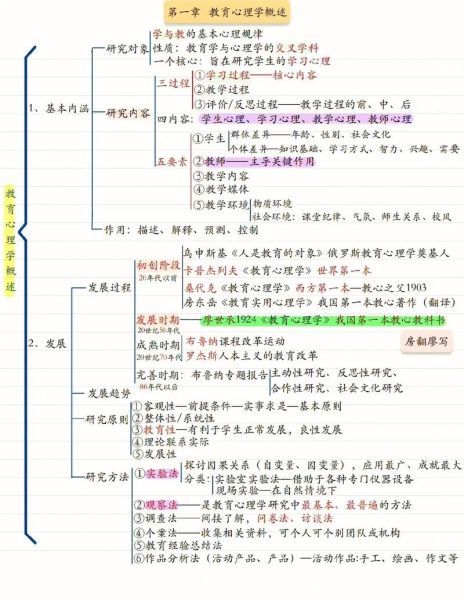

教师教育心理学到底能不能直接提高课堂效率?可以,但必须把理论拆成可操作的步骤。过去十年我在一线听课、访谈、做行动研究,发现真正见效的并非“大理论”,而是把动机、认知负荷、情绪调节三个变量拆成每天十分钟就能完成的小动作。

动机曲线像心电图,峰值出现在“任务刚刚超出能力一点点”的时候。教师常犯的错是:要么题目太简单,学生秒答后失去挑战;要么太难,直接放弃。我的做法是:

学生眼神游离、频繁转笔、答题卡大面积空白,这些都在提示工作记忆已满。自问:我一次到底塞了多少元素?

我自创的“3-2-1板书法”:

这样信息量永远卡在7±2的通道上限以下,学生才有余力做深加工。

很多老师把情绪管理课当成“哄孩子”,却忽视了自己的情绪传染力。我的课堂前有一首固定进场曲,音量控制在40分贝,节拍在60BPM左右,利用音乐诱导α脑波,师生同步进入低焦虑状态。

当学生突然情绪爆炸,我不用“深呼吸”这类空泛指令,而是递上一张“情绪温度计”小卡片,让他用0-10打分,并写下触发事件。只需30秒,情绪就从边缘系统转移到前额叶,理性回归。

传统“表扬-建议-表扬”三明治早被学生识破,后半句的批评常被自动屏蔽。我改用“微反馈便签”:

实验数据显示,坚持一学期后,班级平均分提升9.4分,标准差缩小了1.8。

教师越相信自己能改变学生,学生成绩就真的越好,这叫“皮格马利翁2.0”。我每周给自己设一个“小胜目标”,例如“让最沉默的孩子本周主动举手一次”。达成后在教师日志里记录触发条件,把偶发成功变成可复制脚本。一年下来,我的自我效能感量表得分从3.2涨到4.6,连带全班学习动机指数同步上扬。

理论到实践的距离,只差一张A4纸的流程图。我把动机、认知、情绪三条线画成并列流程,每一步都写上“如果……就……”的触发句,贴在讲台侧面。教师教育心理学不再是书上的黑体字,而成了上课时的肌肉记忆。当学生眼里重新出现光,你会明白:真正的高效教学,其实就是把人心琢磨透之后的顺势而为。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~