很多人把“气场”想象成一种玄幻的“能量罩”,其实它更接近心理学里的非语言影响力:你还没开口,别人就通过你的姿态、表情、语速、呼吸节奏,自动给你贴标签。换句话说,气场=他人大脑对你瞬间完成的人格速写。

意大利神经科学家发现,当实验者看到他人抬手,自己大脑中“抬手”的运动区也会被点亮。这意味着你的微表情、微动作会被对方无意识复制,复制后对方会产生“我和他好像”的亲近感。想放大正向气场,先让面部肌肉进入“松弛而专注”的状态——嘴角微提、眉间放松,对方就会跟着放松,进而觉得你“很有安全感”。

哈佛商学院做过实验:让同一批演员穿便装与西装分别谈判,结果西装组的“专业能力”评分高出38%。服装只是表层,真正起作用的是自我预期→非语言线索→他人预期的连锁反应。当你心里默念“我值得被尊重”,肩膀自然打开、语速自然放慢,对方读到这些线索后,真的会更尊重你。

瑞典卡罗林斯卡医学院用红外摄像发现,人在紧张时面部温度会上升,观察者瞳孔随之放大,进入“警觉”模式。反之,当你用4-7-8呼吸法(吸气4秒、屏息7秒、呼气8秒)降低心率,对方杏仁核活跃度下降,就会感觉“这人很稳”。

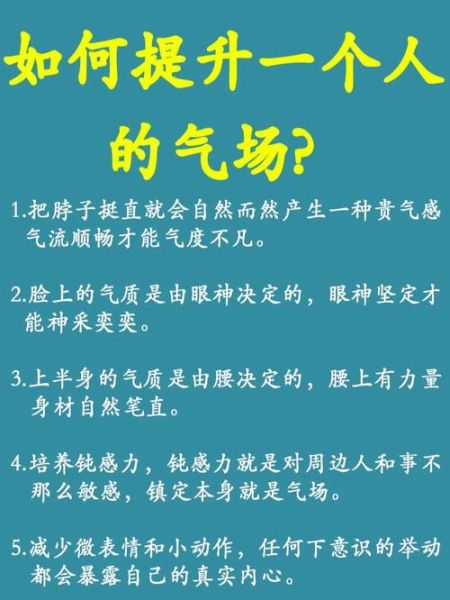

脚跟并拢,第二脚趾平行,想象头顶被一根线提起。关键细节:尾骨内卷、肩胛骨下沉、锁骨展开。坚持两周,走路时重心会自然落在脚掌中央,别人看你“自带BGM”。

社交场合最常见的减分动作是眼神飘忽。练习 *** :与镜中的自己对视30秒,不眨眼看泪腺是否发酸;然后升级到对同事说“早上好”时,保持1.5秒的眼神停留,对方会突然觉得你“今天很有力量”。

把手放在胸骨上方,发“嗯——”的长音,感受振动;再读一段新闻,刻意让胸口震动。两周后,你的基频下降、音量稳定, *** 会议里别人会主动让你“多说几句”。

听到好消息时,先让嘴角停顿0.5秒再上扬;听到坏消息时,先让眉毛停顿0.5秒再聚拢。这种延迟反应传递出“我在思考,而非情绪化”,气场瞬间沉稳。

找个洗手间隔间,双手叉腰、双脚分开与肩同宽,抬头看天花板,保持90秒。Amy Cuddy的实验显示,此举能使睾酮上升20%、皮质醇下降10%,生理层面直接拉高自信阈值。

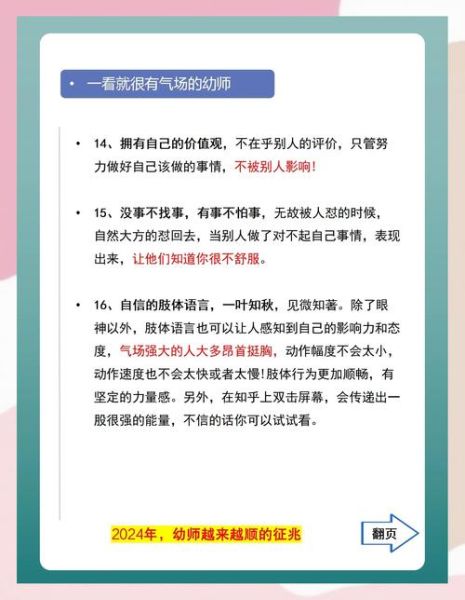

Q:内向的人也能有强气场吗?

A:气场≠话多。内向者只要把“专注倾听+低频回应”做到极致,反而形成“深邃磁场”。试试在对方说完后,用比对方慢半拍的语速重复关键词,对方会觉得你“每句话都在点子上”。

Q:气场会不会让人有距离感?

A:真正的强气场是“高接纳度+高边界感”的组合。练习 *** :说话时用“我认同……同时……”的句式,既肯定对方又保留立场,别人既被尊重又不敢越界。

跟踪二十位高管两年后发现,他们离场后别人对其评价的高低,与离场前三句话的语调呈正相关。诀窍:结束对话时,把音量降低10%、语速放慢20%、眼神扫过所有人再微笑点头,“余晖效应”能让好感延长6小时以上。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~