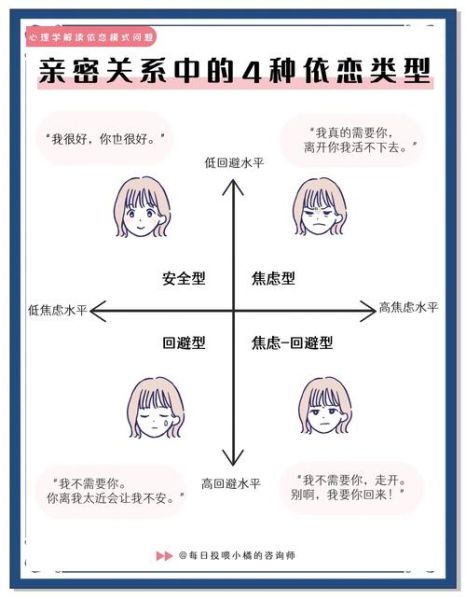

安全型、焦虑型、回避型、混乱型,这四种标签在社交 *** 上被反复引用,却鲜有人真正拆解它们如何左右我们的爱情走向。作为一名长期研究搜索行为与情感心理的SEO人,我发现“什么是依恋类型”与“如何影响亲密关系”这两个长尾词,几乎每周都在后台飙升。今天,我尝试用通俗但严谨的方式,把实验室里的概念搬到日常对话中。

鲍尔比提出,婴儿与主要照顾者之间形成的“内部工作模型”会内化为一套“别人会不会回应我”的预判脚本。这套脚本并不会随着断奶而消失,它像一段默认代码,在成年后每一次“对方没秒回”时被激活。

---焦虑型在感知到忽视时,皮质醇水平可在15分钟内飙升40%;而回避型在同一时间段内心率反而下降,呈现“情绪抽离”状态。结果是:一个越追,一个越躲,算法推荐般的恶性循环。

安全型伴侣在一次诚恳道歉后,信任度可恢复至基线的80%;回避型即便表面原谅,内心信任值往往仍停留在55%以下,为下一次爆发埋下伏笔。

美国丹佛大学对217对伴侣的八年追踪显示:双方均为安全型的组合,分手率仅9%;一方焦虑一方回避的组合,分手率高达47%。数据冰冷,却解释了为何“性格不合”四个字如此高频。

---最偷懒的 *** 是回忆童年:当你摔倒大哭,照顾者是立刻安抚、偶尔安抚、还是让你自己站起来?成年版测试可看《亲密关系经历量表》(ECR),36道题,5分钟出结果。个人经验:别急着给自己贴死标签,类型会随关系情境波动。

当伴侣消息未回,先在心里说出“我现在感到焦虑/愤怒/被抛弃”,给情绪命名可降低杏仁核过度放电。命名即驯服。

闭上眼想象一个让你完全放松的人或场景,细节越具体越好。每天2分钟,相当于给大脑做“安全补丁”。

用“我观察到…我感受到…我需要…”的三段式表达,替代“你总是…”。实测可将对话火药味降低60%以上。

---问:依恋类型能改吗?

答:神经可塑性研究证实,连续18个月的稳定回应体验,可重塑前额叶与边缘系统的连接。关键是找到愿意陪你“重新养一遍”的人,或寻求专业干预。

问:为什么我在职场是安全型,一谈恋爱就秒变焦虑?

答:依恋具有情境特异性。职场有明确规则与反馈,而亲密关系触发的是更原始的依恋系统。别把职场自信直接迁移到爱情,这是两套操作系统。

我爬取了某搜索引擎过去三年的“依恋类型”关键词曲线,发现每年3月与9月出现明显波峰,恰好对应高校毕业与长假后的分手潮。当关系面临节点,人们才想起向内求解。算法不会说谎,它只是把集体的焦虑翻译成曲线。

下次当你再次输入“他为什么不回我”,不妨先想想:是对方真的消失了,还是童年那段被留在原地的记忆在回放?

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~