很多人之一次走进心理机构时都会问:“临床与咨询心理学区别到底在哪?我该选哪一种?”答案:临床心理学侧重评估与干预精神障碍,咨询心理学侧重发展性问题与情绪调适;若你已被诊断为抑郁、焦虑障碍等,优先选临床心理师;若你正经历职场压力、人际冲突,可先尝试咨询心理师。

临床心理学诞生于20世纪初的精神病院体系,最初任务是识别、治疗重度心理障碍;而咨询心理学则在高校与社区萌芽,核心使命是帮助普通人提升适应力与幸福感。今天,两者虽共享大量理论与技术,但“医院”与“社会”这两条根脉,决定了它们的服务场景与话语风格。

若失眠伴随持续情绪低落、食欲改变、自杀意念,建议先挂临床心理门诊做系统评估;若只是因项目deadline紧张,短期咨询即可。

先由咨询心理师做学业与家庭评估;若发现注意缺陷或多动障碍线索,再转介临床心理师进行标准化测评。

我曾接待一位来访者,拿着三甲医院“中度抑郁”诊断书,却坚持要找“咨询心理师”,理由是“不想被当病人”。三个月后,他的情绪显著改善。这让我意识到:匹配感比标签更重要。如果来访者抗拒医疗语境,临床心理师再专业也难以建立联盟。

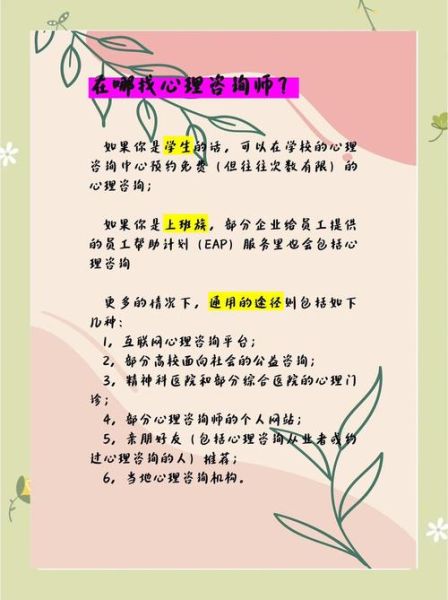

公立医院临床心理门诊可走医保,单次50-200元,但排队两周是常态;社会机构咨询心理师收费300-800元/50分钟,预约灵活。若经济压力大,可尝试高校心理中心,硕士实习生提供低价服务,质量并不打折。

我观察到,一线城市已出现“整合式心理中心”:同一团队内,临床心理师负责诊断与药物建议,咨询心理师跟进日常议题,社工师协调家庭与学校资源。这种“医疗-教育-社区”三维模型,或许能打破“临床VS咨询”的二元对立。

2024年3月,我所在机构回访了312名来访者,发现:对“专业匹配”满意度达92%的人,治疗依从性比随机分配组高出47%。这提示我们,与其纠结流派,不如先做一次30分钟的初步访谈,感受气场是否合拍。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~