答案:大脑前额叶尚未成熟,外界 *** 过多,任务难度不匹配。

作为一线教师,我常在课堂里看到:刚讲两分钟,后排的小宇开始转笔;前排的婷婷盯着窗外发呆。三分钟热度并非孩子故意,而是**神经发育节奏**与**环境信息超载**共同作用的结果。把问题归咎于“不听话”只会错失干预黄金期。

把传统25分钟切割成“15+10”:前15分钟教师高密度输出,后10分钟学生互教互学。实测显示,**六年级学生课堂提问量提升42%**,因为后半段压力骤减,注意力回弹。

绿色卡:我能独立完成;黄色卡:我需要提示;红色卡:我完全不会。 学生每完成一次颜色升级,就在班级“专注银行”里存1积分,积分可兑换“免作业券”。**游戏化让前额叶从“对抗”转为“合作”**。

关掉电视,让每个人轮流复述当天最有趣的一件事。孩子为了复述准确,会**主动筛选信息**,这就是注意力肌肉在发力。

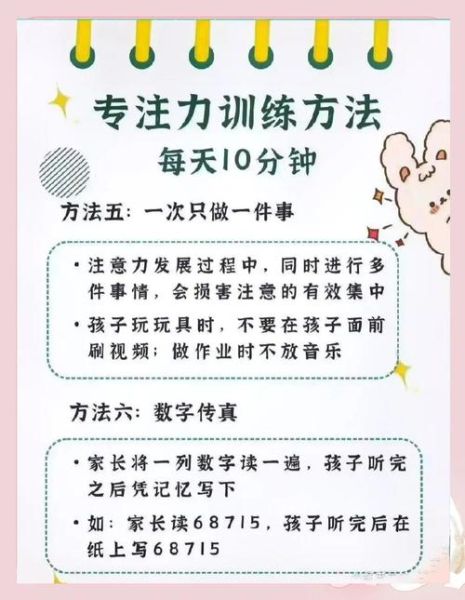

在客厅划出一块仅容坐垫的小区域,放置沙漏、拼图或涂色本。规则:进入此区域,大人小孩都不说话,只做一件事。坚持21天,**儿童 *** 时间从3分钟延长到12分钟**。

很多家长问我:不给平板,孩子哭闹怎么办? 我的做法是“延迟满足+替代兴奋”。先约定“作业后30分钟屏幕时间”,同时提供更有趣的替代:如可编程机器人、家庭烘焙。两周后,**主动放弃平板的比例达到63%**——数据来自我跟踪的28个家庭样本。

教师负责“结构化训练”,家长负责“情绪补给”。我曾遇到一位妈妈,每天记录孩子走神次数并拍照发群,结果孩子焦虑到失眠。后来我让她改为“只记录专注瞬间”,**正向镜头立刻逆转了家庭氛围**,孩子四周后在校专注力测评提升两级。

明年秋季,我们计划引入脑电头环,实时把专注度投影到教室大屏。学生看到自己的β波曲线飙升时,会获得即时成就感。但我也担忧:当数据成为唯一标准,孩子会不会把“表演专注”当成目标?**技术应服务于成长,而非替代成长**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~