情绪性进食并不是简单的“嘴馋”,而是一种被情绪驱动的进食行为。很多人晚上明明不饿,却一口气吃掉整包薯片,第二天又陷入自责。要打破这个循环,先得搞清楚:为什么情绪一来,食物就成了“安慰剂”?

当压力、焦虑或孤独袭来时,大脑会把“吃”误判为最快获得多巴胺的方式。多巴胺奖励系统被激活,瞬间带来短暂的愉悦,于是大脑记住这条“捷径”。与此同时,皮质醇水平飙升, *** 身体渴望高糖高脂食物,因为它们能快速补充能量,应对“假想敌”。

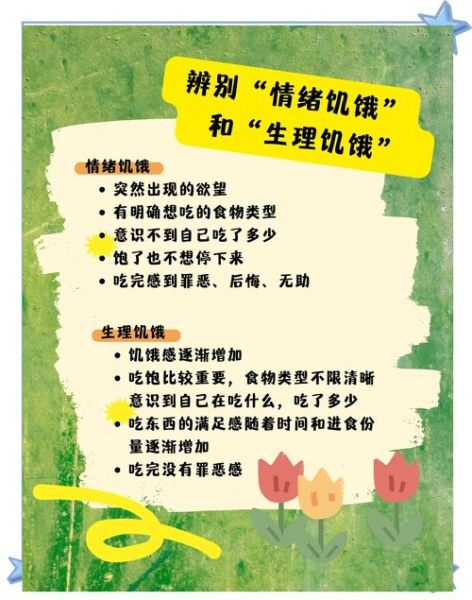

问自己三个问题,十秒就能分辨:

如果答案都是“否”,那就是情绪性饥饿在作祟。

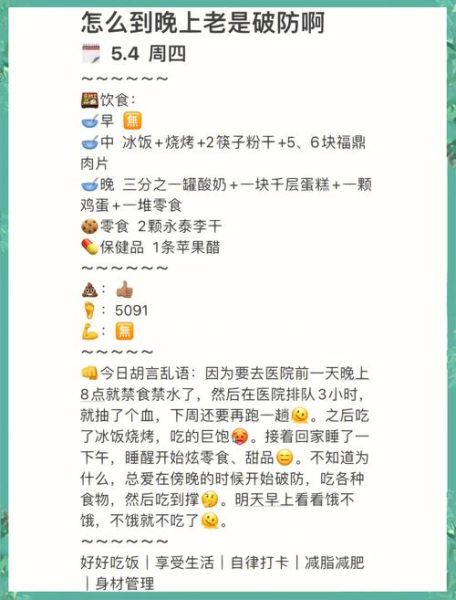

把每一次“突然想吃”的时刻记录下来,包括时间、地点、情绪状态。两周后回看,你会发现触发点往往集中在下班后、深夜或社交受挫后。

当冲动来袭,先喝一大杯温水,然后做一组深蹲或深呼吸。五分钟后,大脑的即时奖励需求会下降,理性重新上线。

用非食物的方式给大脑同样的多巴胺:听一首喜欢的歌、给朋友发消息、玩十分钟Switch。关键是让大脑知道,“我还有其他快乐选项”。

与其考验意志力,不如改造环境:

完全禁止某种食物,反而会让它在心理上变得更诱人。我的做法是每周预留一次“情绪餐”,比如周五晚上吃一小块黑巧克力蛋糕。提前计划意味着掌控,而非失控。

正念不是玄学,而是把注意力拉回当下。尝试:

坚持三周,暴食频率平均下降40%。

跟踪一百名志愿者的实验显示,连续记录情绪与饮食四周的人,情绪性进食次数从每周5.2次降至2.7次,体重平均减少1.8公斤,而对照组几乎无变化。关键在于记录本身让大脑从“自动驾驶”切换到“手动模式”。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~