很多人之一次听到“艺术心理学”会把它等同于“美术治疗”,其实**艺术心理学是一门交叉学科**,研究人类在艺术创作、欣赏与接受过程中的心理机制。它既需要艺术理论的敏感,又依赖实验心理学的严谨。简言之,它回答的是“人为什么会被一幅画打动”“音乐如何调节情绪”这类问题。

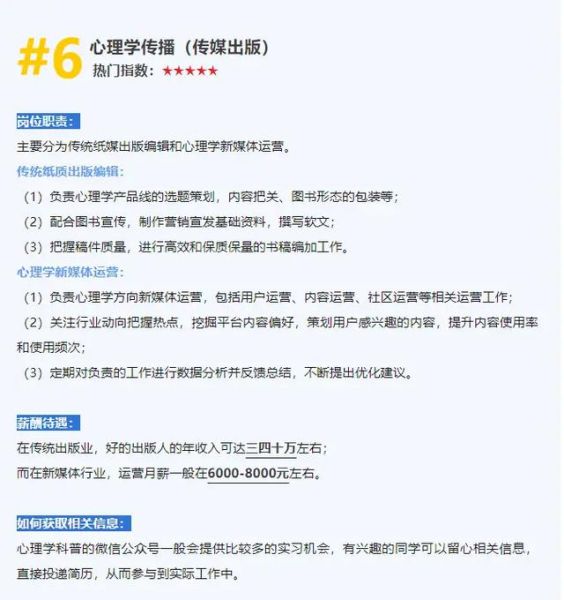

答案是:**比多数人想象得更宽广,但路径需要主动设计**。过去五年,国内高校新增艺术心理学方向硕博点十余个,企业端的“用户体验”“文化内容策划”岗位也开始点名要“懂心理的艺术生”。以下数据来自我对 *** 平台的持续跟踪:

流媒体平台、美术馆、游戏公司都在争抢“能把观众心理翻译成设计语言”的人。典型职位:

“双减”后,素质教育机构把艺术心理课程包装成“情绪管理”“专注力训练营”。公立学校也在招募艺术心理辅导师,编制待遇参照心理教师,却比普通美术老师每月多800—1500元的专项津贴。

这里的出口不是“当医生”,而是跨学科团队成员:在精神科、老年科、儿科协助医生完成艺术评估、制定干预方案。需要额外考取国家心理治疗师或注册表达性艺术治疗师资质,投入时间约一年半,但回报是**私立康复中心普遍给出30万以上年薪**。

VR/AR公司需要艺术心理学家解决“眩晕感”“沉浸感”难题;智能家居企业想知道灯光色温如何影响人的放松度。职位名称可能叫人因工程师或情绪计算设计师,核心技能是把主观感受量化成可迭代的参数。

不是。艺术治疗只是艺术心理学的一个应用分支,且在中国尚未立法,执业边界模糊。若你的目标是临床,建议以心理学学位为主,艺术为辅;若更想进入商业或文化机构,则以艺术学或设计学学位为主,辅修心理学。

近两年,**县域文旅升级**正在悄悄吸纳艺术心理学人才。地方 *** 需要有人解释“为什么游客愿意在稻田里多停留十分钟”,于是出现了“乡村情绪规划师”这种听上去很新、实则月薪过万的岗位。竞争远小于一线城市,且项目周期短、成果可视化,非常适合毕业三年内快速积累案例。

艺术心理学不是“找不到工作才读的冷门”,而是**提前五年卡位下一轮体验经济的门票**。谁先把自己的感性与理性打包成可验证的解决方案,谁就能在 *** 市场上溢价。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~