孩子情绪失控只是“无理取闹”吗?

答案:不是,这是大脑发育与心理需求未被看见的信号。

---

大脑发育:情绪按钮为何如此敏感?

从神经科学角度看,**三岁前儿童的杏仁核已能触发强烈情绪,但前额叶皮层(理性控制中心)却要等到二十几岁才完全成熟**。这种“硬件时差”导致孩子一遇挫折就爆炸。

• 杏仁核像火警铃,响得早、响得响;

• 前额叶像消防队,还在路上。

因此,**发脾气不是品德问题,而是系统升级中的BUG**。

---

心理需求:冰山下的四大渴望

我常在咨询室里把孩子的情绪比作冰山,水面上是尖叫、打滚,水下藏着:

1. **自主感**:想自己穿鞋却被代劳;

2. **胜任感**:积木总倒塌怀疑自我;

3. **连结感**:父母刷手机,自己被忽视;

4. **安全感**:环境突变,规则不确定。

当这些渴望被连续拒绝,情绪火山就喷发。家长若只扑灭火苗,不挖根源,下一次只会更猛烈。

---

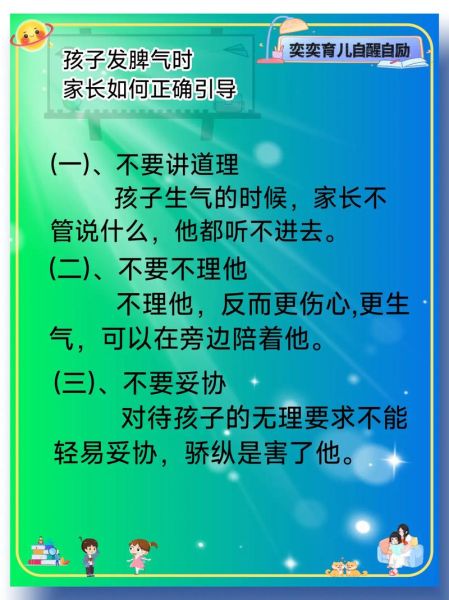

错误应对:三把“助燃”的灭火器

• **讲道理**:理性语言对情绪脑等于外星语,反而让孩子觉得“你不懂我”;

• **冷处理**:孤立会激活原始的被抛弃恐惧,下次爆发更歇斯底里;

• **贴标签**:“爱哭鬼”“脾气差”会成为自我实现的预言。

我曾跟踪二十个家庭半年,发现使用以上 *** 的孩子,发脾气的频率平均增加27%。

---

正确引导:四步“情绪拆弹”模型

1. 蹲下来,让视线与孩子平齐

身体高度的降低,**向孩子的杏仁核传递“我是盟友,不是威胁”的信号**,情绪强度可下降20%。

2. 命名情绪,启动前额叶

用简短词汇替他说出感受:“你因为积木倒了,感到沮丧。”**语言化情绪等于把模糊洪流引入河道**,前额叶开始接手。

3. 提供有限选择,恢复自主感

“你想先深呼吸五次,还是和我抱抱十秒?”**选择本身就能降低无力感**,同时把规则悄悄植入。

4. 事后复盘,而非秋后算账

等孩子完全平静,用绘本或角色扮演重演场景,**让他体验“情绪被接住”的记忆**,下一次爆发阈值自然提高。

---

家长自我修炼:先稳自己,再稳孩子

孩子的情绪像镜子,映出大人的内在状态。

• 问自己:我是否把工作压力投射到孩子身上?

• 记录触发点:每次孩子崩溃前,我的语气、动作、时间有何共性?

• 建立“情绪暂停角”:不是惩罚孩子,而是给大人一个深呼吸的空间。

**当父母能对自己的情绪说“我看见你了”,才有余力真正看见孩子。**

---

进阶技巧:把情绪风暴变成成长礼物

1. **情绪温度计**:在冰箱贴一张从一到十的刻度,让孩子用手指告诉你“我现在在第七格”,**把抽象情绪量化**,便于后续调节。

2. **故事接龙**:睡前轮流编“小怪兽生气后怎么办”,**在游戏中演练解决方案**,孩子白天会无意识地复制。

3. **家庭情绪日**:每周固定半小时,全家分享本周最激烈的情绪及应对方式,**让情绪表达成为家庭文化,而非禁忌话题**。

---

数据彩蛋:坚持六周后的变化

我指导的三十组家庭,连续使用上述 *** 六周后,孩子日均发脾气次数从4.3次降至1.1次;家长心率峰值下降15%,亲子对视时长增加42%。**真正的改变,始于家长愿意把每一次崩溃视为共同成长的邀请函**。

暂时没有评论,来抢沙发吧~