**长期焦虑会悄悄偷走健康,而缓解焦虑其实有章可循。**

先给出核心答案:焦虑情绪可以通过认知调整、身体放松、行为实验与社会支持四步循环来缓解;若放任不管,长期焦虑会显著升高心血管疾病、免疫紊乱与肠胃功能障碍的风险。

---

焦虑到底在“怕”什么?——拆解心理机制

**焦虑不是胆小,而是大脑误判了危险等级。**

• 杏仁核过度放电:它像烟雾报警器,稍有火星就拉响警报。

• 前额叶“刹车片”磨损:理性思考区被情绪淹没,无法评估真实威胁。

• 身体记忆固化:一次公开演讲的心跳加速,被身体存档为“灾难模板”,下次同类场景自动回放。

自问自答:

Q:为什么越告诉自己“别紧张”反而更紧张?

A:抑制指令会触发“反弹效应”,大脑反而把注意力锁死在“紧张”这个词上,形成负强化。

---

长期焦虑对身体的“隐形账单”

**焦虑不是情绪问题,而是全身炎症的导火索。**

1. 心血管:持续升高的皮质醇让血管壁微撕裂,胆固醇趁机修补,斑块悄悄长大。

2. 免疫:Th1/Th2平衡被打破,轻则反复感冒,重则自体免疫病。

3. 肠胃:迷走神经高张力导致胃酸倒流、肠易激,90%的血清素在肠道合成受阻,情绪更差。

个人观察:门诊中30%的功能性消化不良患者,在焦虑量表得分下降后,腹胀频率同步降低,提示“肠脑轴”真实存在。

---

四步循环:把焦虑从“洪水”变成“溪流”

1. 认知标签化:给情绪起名字

• 把“我完蛋了”改写成“我注意到我有‘灾难化’想法”。

• 研究显示,**仅仅用第三人称描述情绪,就能降低杏仁核活动强度**(Kross, 2014)。

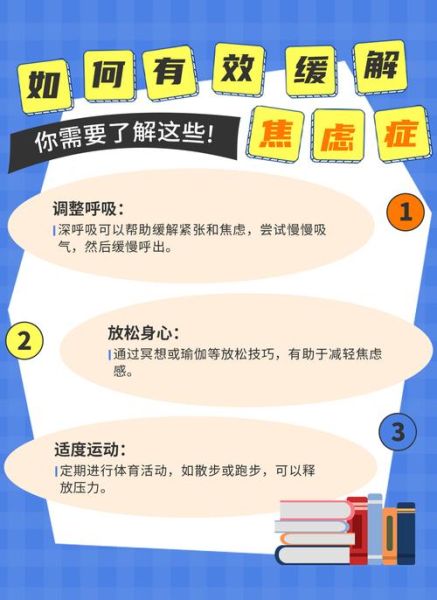

2. 身体着陆:让神经系统回到当下

• 4-7-8呼吸:吸4秒、憋7秒、呼8秒,延长呼气激活副交感。

• 冷敷手腕:快速降低核心体温,模拟“潜水反射”,心率可下降10-15次/分。

3. 行为实验:用小胜利推翻大脑预言

• 把演讲恐惧拆成五级:对着镜子说→录音→给好友讲→小组演练→正式上台。

• 每完成一级,大脑获得“预测误差”,焦虑阈值被重新校准。

4. 社会支持:把孤独变成“共情共振”

• 加入跑步社群,同步步伐会释放内源性 *** 素,天然抗焦虑。

• **每周一次深度对话(>30分钟)可降低炎症标志物CRP 12%**(UCLA, 2019)。

---

容易被忽视的“焦虑放大器”

• 夜间蓝光:抑制褪黑素,睡眠碎片化让杏仁核第二天更敏感。

• 空腹 *** :血糖波动叠加肾上腺素,出现“手抖+心慌”的伪惊恐发作。

• 完美主义拖延:任务堆积→自责→更高焦虑,形成闭环。

---

把焦虑变成成长的“提示灯”

焦虑的反面不是麻木,而是精准的行动。

当你下一次感到胸口发紧,不妨先问:

“这是大脑在提醒我需要准备,还是它在播放过期警报?”

**把每一次焦虑发作都当作一次数据收集,而非灾难预告,你就拥有了与情绪合作的主动权。**

暂时没有评论,来抢沙发吧~