朱光潜认为美感经验的核心是“心理距离”与“移情作用”的交织。

一、美感经验为何必须“隔一层纱”?

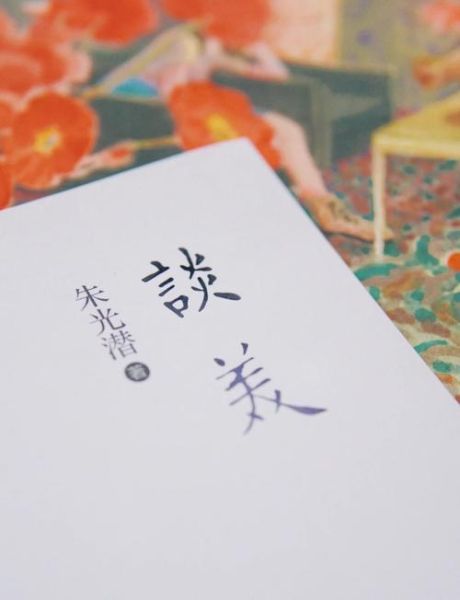

在《文艺心理学》中,朱光潜把“距离”视为审美活动的首要条件。

- **太近**:功利算计涌上心头,玫瑰变成价签,诗也就枯萎。

- **太远**:情感无法投注,作品成了冷冰冰的标本。

更佳距离像一层轻纱,既保留对象的真实,又赋予想象回旋的余地。

自问:这层纱会不会把真实也过滤掉?

自答:不会,它恰恰让真实以“可感”而非“可用”的方式显现。

---

二、移情作用:我怎样把“山”看成“含笑”?

朱光潜借用立普斯的概念,指出**移情不是投射,而是自我与对象的双向重构**。

- 当我凝视群山,山的轮廓“索取”了我的挺拔情绪;

- 我的情绪又因山的巍峨而获得形状。

这一过程无需逻辑推理,它像呼吸一样自然。

个人体会:在深夜读《赤壁赋》时,江面的月光并非“像”我的心情,而是直接“成为”我的心情,这种瞬间的“物我合一”正是移情的极致。

---

三、形式派与表现派的拉锯:朱光潜如何调和?

二十世纪初,西方美学界分裂为:

1. 形式派:美在媒介本身的秩序;

2. 表现派:美在情感的真诚流露。

朱光潜的立场是**“形式是情感的容器,情感是形式的灵魂”**。

- 若只讲形式,诗成了格律体操;

- 若只讲表现,诗又沦为嚎啕。

他用“节奏”举例:节奏既是声音的回环,也是情绪的起伏,二者无法拆分。

---

四、悲剧 *** :为何我们花钱体验痛苦?

朱光潜区分了“日常痛苦”与“审美痛感”:

- 前者是切肤之伤,后者是**“安全的冒险”**。

在剧场里,我们为哈姆雷特的犹豫揪心,却深知幕布落下便可抽身。

这种“痛感—释放”的循环,让心灵得到**“净化后的轻盈”**。

自问:现代爽文是否取消了这种净化?

自答:是的,它用即时满足替代延迟回味,悲剧 *** 被稀释成情绪快餐。

---

五、创作与欣赏:同一枚硬币的两面

朱光潜反对“天才神秘论”,他认为:

- 创作者在构思时已在**“潜在地欣赏”**;

- 欣赏者在共鸣时也在**“隐秘地创作”**。

二者共享一套心理机制:

1. 知觉的“完形”倾向;

2. 情感的“外射”冲动;

3. 想象的“补白”能力。

因此,**好的作品像一把钥匙,同时打开作者与读者的同一扇门**。

---

六、当代启示:短视频时代的“距离”危机

当15秒短视频把玫瑰拍成消费符号,当弹幕把哈姆雷特变成表情包,**心理距离被技术压缩为零**。

个人观察:

- 用户的手指滑动速度越快,移情深度越浅;

- 算法推荐越精准,审美惊喜越少。

朱光潜若在世,或许会建议:**在刷屏间隙留三分钟沉默,让纱重新落下**。

---

七、一条可操作的练习:重建你的“审美距离”

1. 选一首五言绝句,朗读三遍,**之一遍求字面,第二遍求意象,第三遍求余味**;

2. 闭眼一分钟,把诗中的画面“移”到最近一次散步的场景;

3. 写下此刻最突兀的感受,不问逻辑,只问是否“像呼吸一样自然”。

坚持一周,你会发现**日常街景开始自带滤镜**,而这滤镜正是你亲手织就的距离之纱。

暂时没有评论,来抢沙发吧~