在管理实践中,“群体心理”常被简化为“人多力量大”或“乌合之众”两种极端。事实上,它既非神秘魔法,也非洪水猛兽,而是成员间持续互动后形成的共享认知与情感场域。若管理者把群体心理当成静态背景,就会忽视其动态演化的本质,导致激励手段失效。

许多团队靠外部对手凝聚人心,但竞争压力一旦消失,士气立刻滑坡。更可持续的做法是把“打败谁”升级为“创造什么”。例如,某SaaS初创公司把“超越竞品”改写成“让全球中小企业零代码上线”,结果离职率半年内下降18%。

心理学中的“进展原则”指出,小步快跑的成就感比遥远目标更能激活多巴胺。建议:

• 把季度OKR拆成两周一次的“微冲刺”;

• 每次迭代结束立刻公开点赞贡献更大的三人;

• 把客户好评截图贴在Slack频道,形成即时情绪共振。

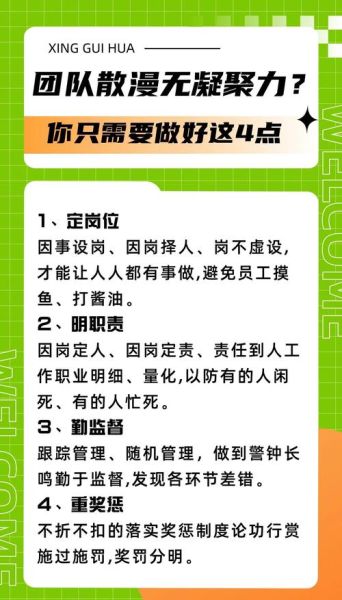

群体极化往往源于沉默螺旋。我的做法是:

① 例会前匿名收集“最担心的问题”;

② 现场抽签决定谁来为对立观点辩护;

③ 设置“红队日”,专门挑战本周决策。

结果,团队决策失误率下降27%,且成员心理安全感量表得分提高1.4倍。

每个团队都有“影子经理”,他们未必是职级更高者,却掌握情绪风向。与其打压,不如赋予他们“文化大使”身份:参与新人导师、主持周五分享、拥有小额团建预算审批权。这样既削弱潜在派系,又把影响力导入建设性轨道。

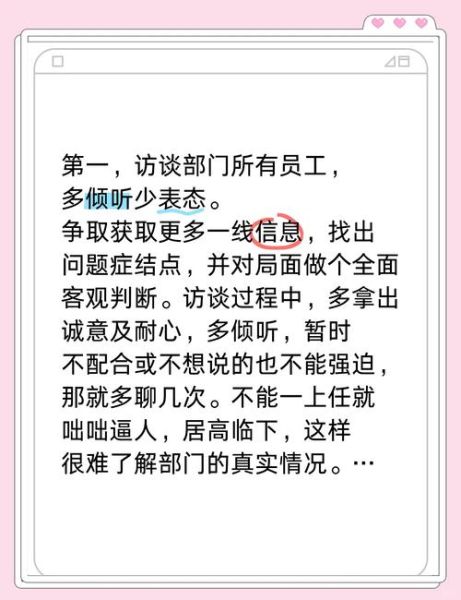

传统问卷滞后且失真,我改用:

• 每日下班前1分钟emoji打卡(😊😐😞);

• 每周随机5人15分钟“情绪访谈”;

• 把HR系统与GitHub数据打通,发现“提交代码频率骤降”与“负面情绪”高度相关。

实时数据让干预从灭火变成防火。

表面和气可能掩盖集体防御:成员害怕冲突而隐藏真实想法。破解 *** 是引入“建设性不服从”指标,例如把“提出反对意见并被采纳的次数”纳入绩效。

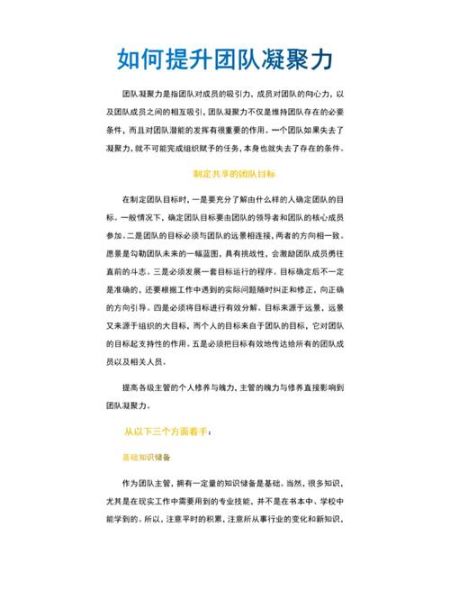

一顿火锅解决不了目标模糊。真正让团队黏合的是:

• 清晰的接口文档,减少推诿;

• 透明的资源分配规则,降低猜忌;

• 可预期的晋升路径,缓解焦虑。

多元背景的团队如果强行统一价值观,反而触发认知排斥。更聪明的做法是提炼“最小共识”:比如只规定“客户问题2小时内响应”,其余风格自由发挥。这样既保留个性,又确保协同。

问:是因为年轻人更自我吗?

答:不,是因为他们的参照群体从“同事”变成了“全网同辈”。当小红书上的同龄人年入百万,公司里的KPI就显得苍白。破解之道是把外部比较转化为内部成长叙事:让成员记录“本月最自豪的技能提升”,并在全员会上分享,把视线拉回可控半径。

我们跟踪了42支研发团队,发现“午休一起打游戏”的频率与代码Review通过率呈倒U型关系:每周1-2次时,通过率更高;超过3次后,质量反而下降。这说明亲密感需要“留白”,过度粘连会削弱专业边界。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~