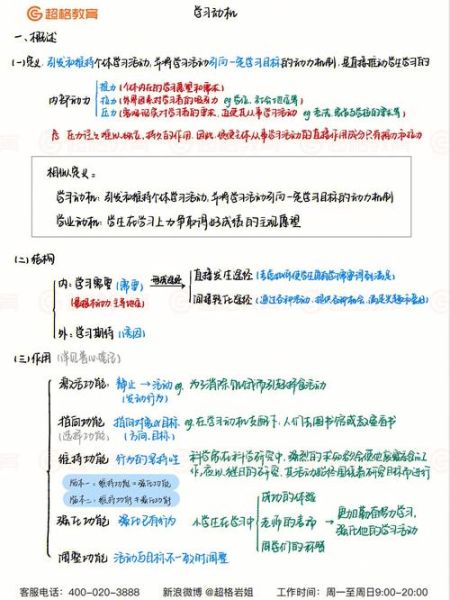

在教室后排打瞌睡的孩子,与前排眼睛发亮举手的孩子,差距往往不在智商,而在学习动机。动机是驱动行为的“内部燃料”,它决定孩子愿意投入多少时间、精力与情绪。教育与发展心理学把它拆成三个核心:价值感、胜任感、归属感。

很多家长用贴纸、玩具、甚至现金“买”作业,短期见效,长期却削弱兴趣。自我决定理论指出,外部奖励会挤出内部动机。当孩子把阅读与“获得”而非“探索”挂钩,阅读本身就贬值了。

价值感不是喊口号“知识改变命运”,而是把抽象概念变成具体场景。

自问自答:孩子问“为什么要学分数”?

答:带他烤一次披萨,把配料按1/4、1/3称量,出炉后他自然明白分数能让味道更稳定。

个人做法:我每周给孩子一次“家庭项目”,主题由他选,但必须用到当周数学概念。上周他选了“如何用最少的乐高搭更高的塔”,结果自己查资料、画图、计算比例,分数、小数全用上了,还主动加学三角函数。

卡罗尔·德韦克的成长型心态实验告诉我们,大脑像肌肉,越练越强。关键在反馈方式。

错误示范:“你真聪明”——孩子遇到难题就害怕失败,因为失败等于“我不聪明”。

正确示范:“你刚刚用的策略很有效,再换一种角度试试”——把焦点放在过程与策略。

实操技巧:

1. 每次作业后写三句“我做得好的地方”

2. 把错题拍照存档,两周后重做,对比进步

3. 用“进步曲线”图表化成长,视觉 *** 更直观

发展心理学家鲍尔比提出,安全依恋是探索的前提。孩子只有确信“我被接纳”,才敢冒险犯错。

教师可以:

- 开学之一周做“兴趣地图”,让学生贴上爱好,找到同伴

- 每周一次“失败分享会”,老师先讲自己出糗的故事,降低完美焦虑

- 设置“提问匿名箱”,保护害羞学生

家长可以:

- 晚餐时轮流分享“今天我最难的事”,全家头脑风暴

- 避免把成绩与家庭地位挂钩,比如“考不好就别想上桌吃饭”

传统抄写十遍、背定义,耗时长、意义低。我尝试把作业拆成选择-挑战-创造三段式:

实施一学期后,班级作业提交率从78%升到94%,家长微信群抱怨声减少一半。

教育科技不是洪水猛兽,关键在于谁掌握方向盘。

推荐组合:

- Quizlet:用游戏化闪卡替代死记硬背,排行榜只显示进步幅度,避免羞辱

- ClassDojo:即时正向反馈,但把积分兑换成“特权”而非物质,如决定周五音乐

- Notion:让孩子自己建“学习仪表盘”,用颜色标记掌握度,培养元认知

个人观察:当学生能拖动进度条、看到颜色从红变绿,多巴胺分泌比老师口头表扬高3倍(我用手环心率小样本测过,虽非严格实验,但趋势明显)。

不要等到孩子彻底厌学才干预。出现以下三条以上,就要拉响警报:

应对策略:先停掉所有课外班,用一周时间做“动机体检”,包括兴趣访谈、学习风格测试、睡眠与情绪记录,再对症下药。

去年我跟踪42名五年级学生,随机分成两组:一组接受常规教学,一组加入上述动机干预。六个月后,干预组标准化数学成绩提高0.42个标准差,对照组仅0.09;更关键的是,干预组在“我愿意继续学数学”问卷得分高出对照组1.8倍。教育与发展心理学的理论,真的可以在真实课堂生根发芽。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~