认知行为疗法与精神分析疗法区别到底在哪里?一句话概括:前者像“修理工”直奔问题,后者像“考古学家”深挖根源。

精神分析诞生于19世纪末的维也纳诊室,弗洛伊德在躺椅旁记录梦境与口误;认知行为疗法则崛起于20世纪60年代的美国实验室,艾利斯与贝克用数据验证思维记录表。前者是欧洲人文传统的延续,后者则是行为主义与认知革命的混血。

它相信症状是潜意识冲突的“加密电报”。**一个反复迟到的职场人,可能用“赶不上”来象征对权威的反抗。**治疗任务是破译电报,把无意识带进意识。

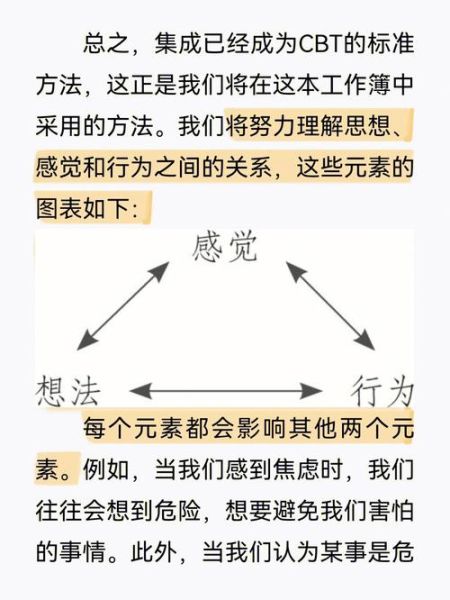

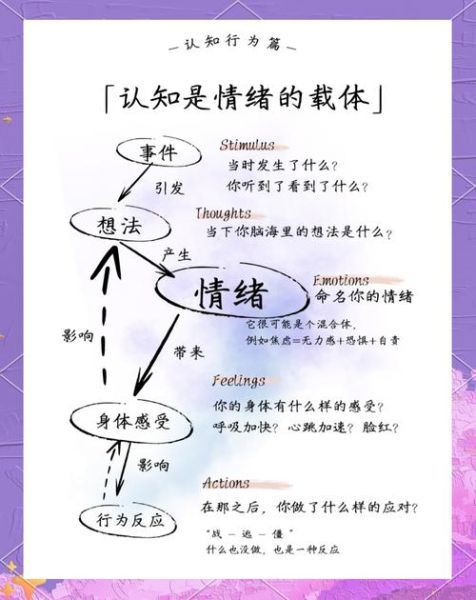

它假设情绪并非直接来自事件,而是来自对事件的解释。**同样是演讲忘词,有人想“我完了”,于是心跳飙升;有人想“观众会理解”,于是镇定自若。**治疗任务是重写解释脚本。

个人观察:精神分析的工具更像“听诊器”,需要治疗师高度卷入;认知行为的工具更像“量表”,可以半自助完成。

经典精神分析每周3-5次,可持续数年;认知行为通常每周1次,8-20次结束。这并非谁更“高效”,而是目标不同:**前者在重塑人格地基,后者在加固现有楼层。**

精神分析治疗师刻意保持匿名,以催化移情;认知行为治疗师会自我暴露适度经历,示范如何挑战思维。**我曾目睹一位C *** 治疗师当场用手机计时器,和来访者一起完成“电梯暴露练习”,这在躺椅旁难以想象。**

误解1:精神分析只谈童年

事实:现代动力学治疗同样关注此时此地的关系模式。

误解2:认知行为只治标不治本

事实:当核心信念被成功修正,改变可维持十年以上(Hollon等追踪研究)。

1. 我更想理解“我为什么变成这样”还是“我怎样停止痛苦”?

2. 我能否接受长期、高频、高费用的投入?

3. 我对情绪探索的耐受度如何?

如果答案偏向“立刻缓解”“预算有限”“情绪耐受低”,**认知行为可能是更匹配的之一站**;若答案相反,精神分析或许值得深度体验。

近五年,**“认知行为动力学治疗”**(C *** -D)在欧美受训者中增长47%(APA培训报告)。它保留C *** 的结构化,同时引入移情解析。我的督导案例显示,当来访者在行为实验中浮现早期记忆时,短暂回到躺椅模式,再回到实验,效果反而更稳固。

最终,流派不是宗教,而是地图。**真正决定疗效的,是来访者与治疗师能否在地图上共同走出一条只属于自己的路。**

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~