拖延不是简单的“懒”,而是一种复杂的心理防御。

答案:拖延源于对失败的恐惧、完美主义、即时满足偏好与时间人格的冲突。

---

拖延的心理学三把钥匙:恐惧、完美、奖励

- **对失败的恐惧**:大脑把任务与负面评价绑定,触发杏仁核的“战逃”反应,于是刷手机成了逃跑路线。

- **完美主义牢笼**:高标准=高压力,潜意识用“不做就不会错”来避免自我形象受损。

- **多巴胺陷阱**:社交媒体带来的即时奖励,比长期目标更容易 *** 伏隔核,形成习惯回路。

---

哲学视角:从斯多葛到海德格尔

斯多葛学派提醒我们:可控与不可控的边界,才是自由的起点。拖延者常把“他人评价”当成可控,于是焦虑;若只聚焦“当下行动”,焦虑便失去燃料。

海德格尔更进一步:人总是“先行向死而生”。拖延是用虚假的“以后再说”遮蔽死亡焦虑,仿佛时间无限。意识到生命的有限性,反而能激活“本真决断”。

---

自我问答:我为什么总把任务推到明天?

问:我真的没时间吗?

答:时间被切成碎片,用来换取短暂的情绪麻醉。

问:如果我今天只做五分钟会怎样?

答:行为启动后,认知失调会推动你继续,因为“我已经开始了”比“完美完成”更容易自我认同。

---

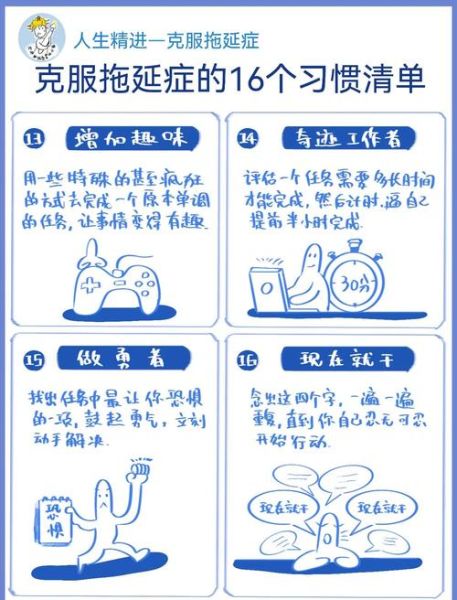

实操工具箱:把大象切成寿司

1. **两分钟启动法**:告诉自己“只打开文档写标题”,降低心理门槛。

2. **番茄钟+情绪标注**:25分钟后记录当下情绪,命名焦虑,削弱其神秘性。

3. **公开承诺**:在朋友圈发布“本周交付初稿”,利用社会认同压力反向驱动。

4. **失败预演**:写下最坏结果,再写三条应对策略,大脑发现“天不会塌”,战逃反应下降。

---

个人实验:我如何在一周内写完八千字报告

我把任务拆成“写标题—列大纲—填数据—润色”四步,每步只设20分钟。之一天写完标题就停,让大脑保持饥饿感;第三天用语音转文字快速填充,避开键盘恐惧;第五天把报告发给同事“占位”,利用外部期待锁住行动。结果提前一天完成,且质量高于过往。

**关键洞察**:拖延不是时间管理问题,而是情绪调节问题;当情绪被看见,时间自然回归。

---

数据彩蛋:一分钟问卷测出你的拖延类型

- 如果“未开始”让你最焦虑,你可能是**恐惧型**。

- 如果“修改到最后一刻”让你兴奋,你可能是**完美型**。

- 如果“刷短视频停不下来”是常态,你可能是** *** 型**。

把结果写在便利贴贴在屏幕边,每当你伸手拿手机,就问自己:“此刻我是在逃避哪种情绪?”这一问,拖延已破功一半。

暂时没有评论,来抢沙发吧~