不是每一次“我没事”都代表真的没事。过去十年,我在危机干预热线做志愿接线员,听过太多人把绝望藏在笑声背后。识别自杀前的心理征兆,其实比多数人想象的更简单,却也更需要勇气。

答案:因为羞耻感与求助的矛盾同时存在。

他们既渴望被看见,又害怕成为负担。于是把求救信号伪装成玩笑、抱怨或轻描淡写的“太累了”。我印象最深的一次,是一位程序员凌晨两点在群里发了一句“今晚的月亮真像关机键”。没人回复,五小时后他服药未遂。后来他说,如果当时有一个人回一句“你是不是想关掉自己”,他就会把地址发出去。

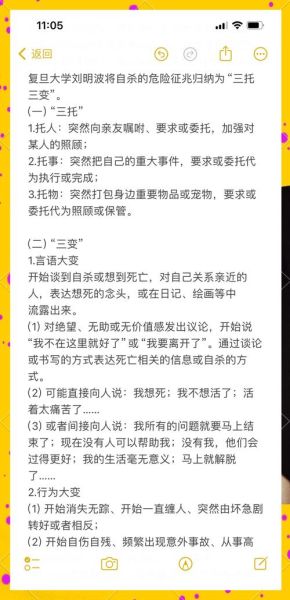

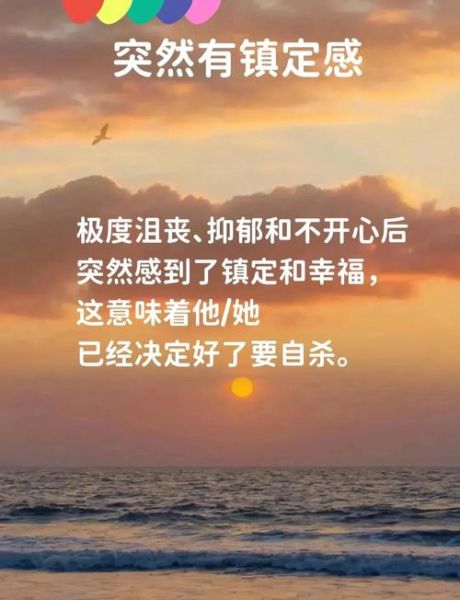

值得注意的是,“突然变好”可能是危险信号:当抑郁者开始整理房间、向家人道歉、拥抱宠物,可能是他们在“善后”。

问:“直接问‘你是不是想自杀’会不会反而提醒他?”

答:不会。研究证实,明确询问能降低自杀风险,因为它打破了孤独感。

我的做法是:先尊重,再坚持。“我理解你现在不想说话,我会坐在客厅,需要时随时叫我。”沉默的陪伴比空洞的劝说更有力量。曾有位来访者告诉我,她最终放弃割腕,是因为室友在门外放了一杯热水,一句话也没说。

朋友圈三天可见、微博小号、网易云音乐评论区——这些碎片化的表达,往往是最后的信号。算法不会救人,但人可以。我养成了习惯:如果看到好友连续三天分享《海底》《我曾想一了百了》这类歌,会私信一句“歌词很戳你?”——十次里八次得到“嗯,最近有点累”,而这就足够打开对话。

深层原因常是“不配得感”:“我连看病都要花钱,死了反而省钱。”此时,把治疗重新定义为“家庭项目”更有效。比如:“爸妈也在学怎么跟我们沟通,你愿不愿意一起去?就当帮他们。”把求助从“个人失败”转化为“共同任务”,羞耻感会大幅降低。

国内24小时免费热线:400-821-1215(上海)、010-8295-1332(北京)。存在不等于被记住,我会把号码设成家人手机里的“快递”联系人——当情绪崩溃时,按下“快递”比搜索“自杀干预”容易一万倍。

自杀不是突然的决定,而是无数个“再撑一下”的累积。识别征兆、打破沉默、提供具体帮助,这三步可以把人从悬崖边拉回半步——而半步,往往就能改变一生。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~