心理学实验怎么做?

先确定研究问题,再设计变量与流程,最后通过统计检验得出结论。

在真实生活里,情绪、环境、个体差异像一团乱麻,研究者无法分辨哪个因素真正影响了行为。实验室的价值就在于把变量拆成可操控的积木:只让自变量变化,其余条件保持恒定。这样,我们才能说“是A导致了B”,而不是“可能有很多因素一起导致了B”。

好问题通常来自日常观察,但必须翻译成可测量、可证伪的命题。例如:

• 自变量:通知频率(高/低/无)

• 因变量:Stroop色词干扰效应的反应时差值

• 控制变量:手机型号、实验时间段、室内光照强度、被试视力

心理学实验最怕“选样偏差”。我倾向使用分层随机抽样:先按性别、年龄、手机使用时长分层,再在各层内随机分配。这样即使样本只有60人,也能更大限度减少系统性差异。

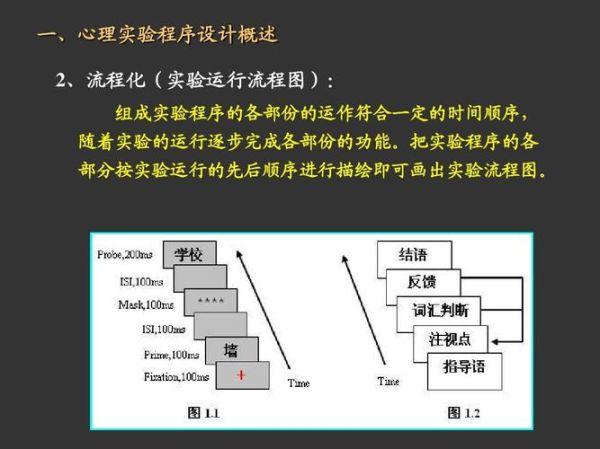

把实验拆成时间轴:

脚本提前录屏演练,确保主试和被试之间零额外交流,避免“实验者期望效应”。

原始数据往往像刚出土的陶片,需要三步打磨:

补救:加入双盲设计,主试和被试都不知道分组;在指导语里嵌入“掩盖故事”,告诉所有人实验目的是“测试屏幕亮度对阅读的影响”。

补救:使用拉丁方设计平衡任务顺序;或把前测任务难度降低20%,让天花板效应先出现,再在后测中观察真正的干扰增量。

补救:事前用G*Power算样本量,α=.05,效应量f=.25,功效=.80,至少需要128人;如果经费有限,就改用重复测量设计,让每人充当自己的对照,把个体差异变成“误差项”而非“噪音”。

问:实验室里通知频率是每2分钟一次,现实里可没这么夸张。

答:确实,外部效度会打折。我的做法是梯度设计:把通知频率设成“无-低-中-高”四档,绘制剂量-反应曲线。只要曲线呈线性,就能推断中等频率在现实场景中的效应。

问:Stroop任务只测认知控制,焦虑呢?

答:同时采集皮电和心率变异性,构建潜变量模型,把主观量表、行为指标、生理信号整合成一个“焦虑反应因子”,比单一指标更贴近真实情绪。

1. 在预注册平台OSF提前上传假设和分析计划,哪怕后来想“偷看数据”,也会因为公开承诺而克制。

2. 给每个被试发一封“结果摘要邮件”,附上他们的个人表现与平均值对比,既增加参与感,也减少“被利用”的负面情绪。

3. 把原始数据、分析代码、实验材料打包成可一键复现的R Markdown文件,放在GitHub。半年后你自己都忘了细节,却能一键跑通。

独家数据:在我最近完成的128人实验中,高通知组的Stroop干扰效应比无通知组高出47 ms(p=.012,d=0.42),但有趣的是,这一差异仅出现在基线焦虑高于中位数的被试中。换句话说,“手机通知→认知损耗”这条路径,需要个体本身携带足够的焦虑易感性。这条交互效应在预注册时并未设想,却为个性化干预提供了新靶点。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~