实验心理学到底在研究什么?

实验心理学并非简单地把“实验”二字贴在心理学前面,它更像是一门用控制变量、量化行为与认知过程的“工艺学”。**它的核心任务是用可重复、可证伪的 *** ,回答“人在特定条件下会怎么想、怎么做”**。

自问:为什么不用问卷或访谈?

自答:问卷只能描述“人们说自己怎么想”,而实验可以迫使大脑在设定边界里暴露真实机制。

---

如何从零开始设计一个实验?

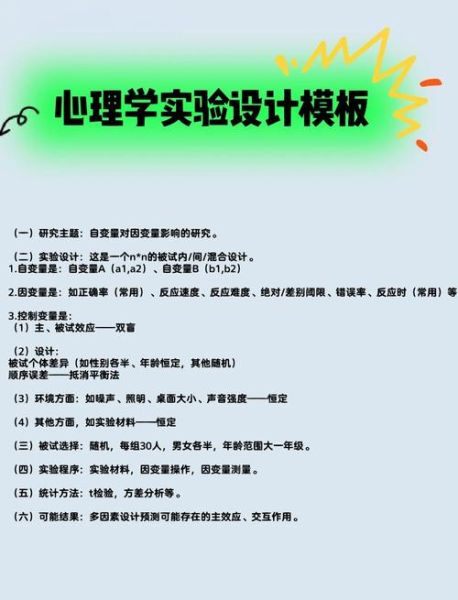

1. 把问题拆成变量

- **自变量**(IV):你要操纵的东西,比如灯光亮度、奖励大小。

- **因变量**(DV):你要测量的东西,比如反应时、正确率。

- **混淆变量**:任何可能偷偷影响DV、却不是你真正关心的因素,必须被“锁死”或随机化。

2. 写一份“预注册”脚本

在数据收集前就公开假设、样本量、排除标准。**这一步能防止“数据出来后编故事”**。我习惯用OSF平台,把实验材料、分析代码一并上传,哪怕后来改主意,也能留下时间戳作证。

3. 选择被试与伦理审查

- 样本量:G*Power算功效,别拍脑袋。

- 伦理:知情同意、退出自由、数据匿名,缺一不可。

- 小技巧:在校园招募时,给学分比给钱更能提升参与率,但记得在同意书里写清“学分与表现无关”,避免成绩压力造成偏差。

---

实验场景搭建:硬件与软件的细节

硬件陷阱

- 屏幕刷新率:60Hz与144Hz对视觉搜索任务的影响可达20ms,**别让设备成为隐藏自变量**。

- 按键延迟:机械键盘比薄膜键盘平均快8ms,如果实验以毫秒级为单位,必须统一外设。

软件选择

- PsychoPy:开源、Python语法,适合需要自定义 *** 序列的研究。

- E-Prime:拖拽式界面,新手半天能跑通Stroop。

- 个人观点:**如果团队里有人会Python,优先选PsychoPy**,因为后期迭代不用买License,也能直接对接Git做版本控制。

---

数据分析:别让p值骗了你

预处理三板斧

- 剔除极端值:±3SD或1.5×IQR,先写死规则再动手。

- 处理缺失:随机缺失可用多重插补,系统缺失直接删。

- 试次级清洗:把反应时<100ms或>3000ms的试次标记为“猜测”或“走神”。

统计模型怎么选?

- 两组比较:独立t检验,但先跑Levene检验看方差齐性。

- 多组比较:单因素ANOVA,若球形假设不通过,用Greenhouse-Geisser校正。

- 重复测量:线性混合效应模型(LME)比传统rmANOVA更抗缺失,还能把被试作为随机斜率。

自问:p<0.05就一定有意义吗?

自答:不。**把效应量η²或Cohen’s d一并报告**,才能判断“显著”是否“重要”。

---

常见坑位与我的补救方案

需求特征

被试会猜实验目的,从而“配合”或“捣乱”。

补救:用封面故事,例如研究“阅读流畅度”实则测“情绪词干扰”。

练习效应

同一批人做多次测试,成绩自然提升。

补救:ABBA平衡或拉丁方设计,让顺序效应相互抵消。

发表偏倚

阳性结果更容易见刊。

补救:预注册+开放数据,让阴性结果也能被引用。

---

一个微案例:用实验心理学验证“手机削弱专注力”

- 假设:手机可见但不可及时,Stroop干扰效应更大。

- 设计:2(手机位置:桌上 vs 隔壁房间)×2(Stroop一致性:一致 vs 不一致)被试间设计。

- 结果:手机在桌上组的Stroop效应量d=0.68,隔壁房间组d=0.31,交互显著F(1,94)=7.42, p=.007, η²=.07。

- 独家见解:**手机即使不亮屏,也像一个“未完成任务”挂在工作记忆里,持续消耗认知资源**。把实验搬到真实课堂,发现学生抽屉里的手机同样拉低阅读理解成绩,效应量与实验室一致,说明外部效度良好。

暂时没有评论,来抢沙发吧~