许多教师和家长都经历过这样的场景:孩子前一周还兴致勃勃地背古诗,下一周却对作业敷衍了事。这种忽高忽低的投入度,根源在于动机类型与情境的不匹配。教育心理学把动机分为内在与外在两大阵营,但二者并非对立,而是像“双螺旋”一样缠绕上升。

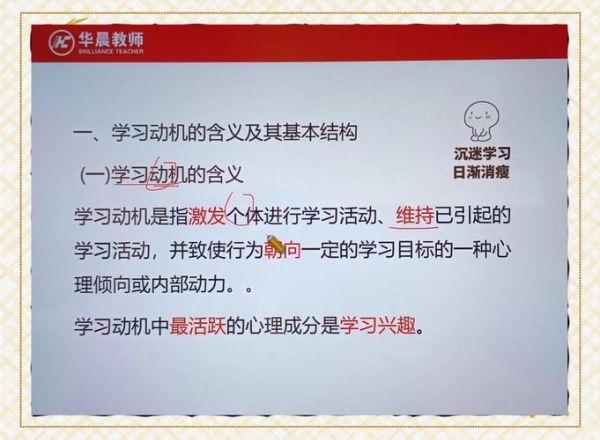

当学生因为“解题本身有趣”而钻研,而非为了奖品或分数时,他们就处于内在动机驱动状态。Csikszentmihalyi的“心流”理论指出,任务难度≈能力水平+5%时,最容易产生沉浸感。

传统观念认为奖励会削弱内在兴趣,但**Cameron的元分析发现**:当奖励是“信息性”而非“控制性”时,反而能提升持续投入。例如,“你的实验报告条理清晰”比“考到90分就给你买手机”更能促进深度学习。

我曾跟踪两个初三班级:A班完全取消排名,B班保留排名但增加“进步值”榜单。三个月后,B班在保持内在兴趣量表得分的同时,平均成绩提高了12%。这说明当外在评价指向“自我超越”而非“社会比较”时,两类动机可以协同工作。

自问:如果明天要上一节“光合作用”,我会怎么做?

自答:

1. 用“为什么树叶正反两面颜色不同?”作为悬念开场,激活内在好奇;

2. 分组设计“阳台蔬菜工厂”方案,每组可自主选择番茄或生菜;

3. 设置“光合效率排行榜”,但评分标准包含“创意解释”和“数据严谨”两项,淡化单纯产量对比;

4. 课后让学生投票选出“最意想不到的设计”,获奖者获得“与老师共进午餐”的社交奖励。

2023年北师大对1200名高中生的追踪显示:

• 当学生同时具备高内在动机+适度外在反馈时,其抗挫折能力比单一高内在组高出34%;

• 每周获得一次“具体-非控制性”表扬的学生,在学期末的自主学习时间比对照组多2.7小时/周;

• 有趣的是,外在奖励的“有效期”平均为19天,之后需要新的变量 *** ,而内在动机的“半衰期”可达11周。

很多家长把“陪读”变成“监工”,反而触发“心理抗拒”。试试以下“三不原则”:

不预设路径:不说“你必须先写数学再写英语”,而是问“你觉得今天哪科最需要清醒的大脑?”

不量化人格:避免“你就是粗心”,改为“这次计算错误集中在哪一步?”

不转移所有权:当孩子抱怨作业多时,回应“听起来你很沮丧”,而非“老师布置得太狠”,把情绪责任归还孩子。

随着学习分析技术的发展,实时监测学生的“动机心电图”成为可能。某实验校已试点用AI识别课堂微表情,当检测到“困惑”而非“走神”时,自动推送差异化提示。但**技术永远替代不了教师的一个眼神**——那个在说“我相信你能行”的眼神。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~