孩子动不动就尖叫、摔玩具、躺地打滚,家长的之一反应往往是“又闹情绪了”。但情绪背后的心理机制是什么?我们到底是在对抗行为,还是在忽视需求?

情绪≠行为,这是最容易被混淆的一点。心理学把儿童的情绪爆发分为“工具性”与“表达性”两类:

我曾跟踪观察一名4岁男孩,他在超市因为糖果被拒绝而倒地大哭。表面看是“耍赖”,但脑电数据显示,他的前额叶皮层活动骤降,杏仁核高度兴奋——**这不是策略,而是神经系统真的“死机”了**。换句话说,孩子并非故意折磨大人,而是尚未学会给情绪踩刹车。

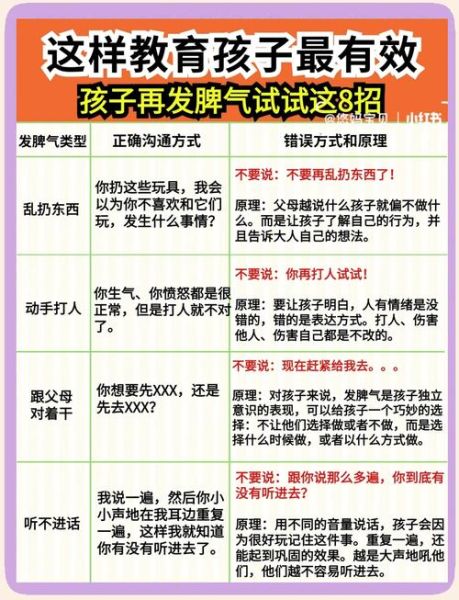

“别哭了,哭有什么用?”这句话的潜台词是:情绪本身没有价值。结果孩子学到的不是如何调节,而是“表达情绪会被否定”。

给糖吃或威胁“再哭就不要你了”,短期有效,长期却强化了“情绪=交易筹码”的认知。我见过一个案例:女孩每次摔倒先观察大人脸色,再决定哭多大声。

安静≠心理健康。长期压抑情绪的孩子,青春期可能以更激烈的方式反弹,比如自残或攻击性行为。

当孩子涨红脸跺脚时,蹲下来问:“你现在是很生气,还是有点失望?”**神经语言学研究表明,准确命名情绪能激活前额叶,降低杏仁核的过度反应**。这一步相当于给孩子递上“情绪说明书”。

区别很微妙:同情是“你好可怜”,共情是“我理解这很难受”。比如:“妈妈知道你很想要那个机器人,被拒绝确实让人沮丧。”**重点是承认感受的合理性,而非认同行为**。孩子听到这句话,身体会明显放松,因为“被看见”本身就是安抚。

情绪平复后,给出两个可接受的选项:“我们可以回家用积木搭一个机器人,或者去公园荡秋千,你选哪个?”**选择权能恢复孩子的掌控感**,同时避免权力对抗。

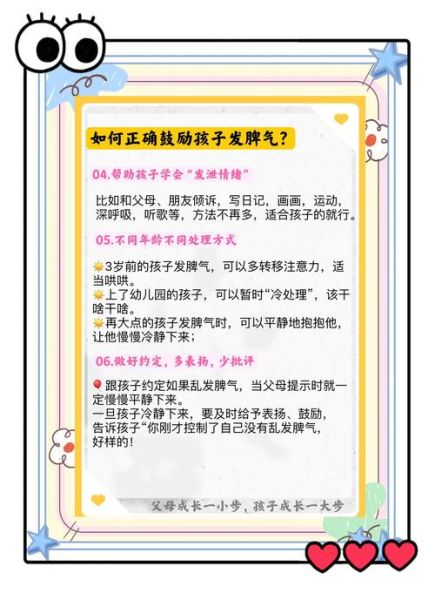

与其事后灭火,不如提前降低易燃点:

个人经验:我女儿曾因为穿不上袜子而爆炸。我们后来把袜子改成带笑脸图案的“袜子先生”,并编了“袜子先生爬山”的故事,**把挫败感转化为游戏任务**,哭闹次数从每周五次降到一次。

如果符合以下任一情况,建议咨询儿童心理师:

值得注意的是,**男孩和女孩的发泄方式差异显著**:男孩更多外化(攻击物品),女孩更多内化(生闷气)。后者容易被误认为“没问题”,实则抑郁风险更高。

孩子发脾气的瞬间,其实是大脑在练习“如何面对失控”。我们的任务不是消灭情绪,而是成为他们的“外部调节器”,直到神经系统发育成熟。下次当孩子尖叫时,不妨默念:**这不是战争,这是教学现场**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~