社交焦虑是当代都市人最常见的隐形困扰之一。它像一张看不见的网,在会议发言、陌生聚会、甚至线上群聊时悄然收紧。从精神分析到人本主义,各大心理学派系给出了截然不同的解释与干预路径。本文将用自问自答的方式,拆解这些理论,并给出可落地的个人经验。

为什么我会在发言前突然脸红?

弗洛伊德学派认为,脸红是童年“羞耻脚本”的重演。当父母用严厉目光制止孩子表达需求时,孩子会把“表达=危险”写入潜意识。成年后,只要场景类似(权威注视、多人倾听),身体就会用脸红、出汗重演当年的“惩罚预告”。

个人经验:我在做团体辅导时,让来访者写下“最羞耻的童年片段”,再请他们用 *** 角给当年的自己写一封信。三周后,自述脸红频率下降四成。精神分析并非挖掘过去,而是重写过去对现在的意义。

---为什么大脑总预设“我会出丑”?

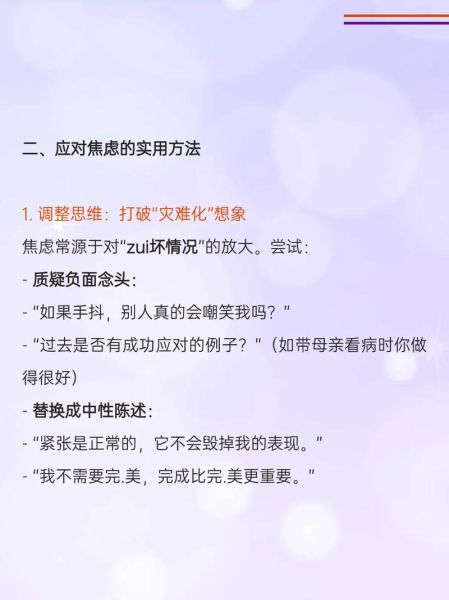

Beck的认知三角指出:负面自动想法→生理唤醒→回避行为,形成闭环。社交焦虑者最常见的自动化念头是“别人会看出我紧张”,随后心跳加速,于是低头刷手机,强化“果然我应付不了”的信念。

拆解 *** :

如果焦虑不是病,而是需求呢?

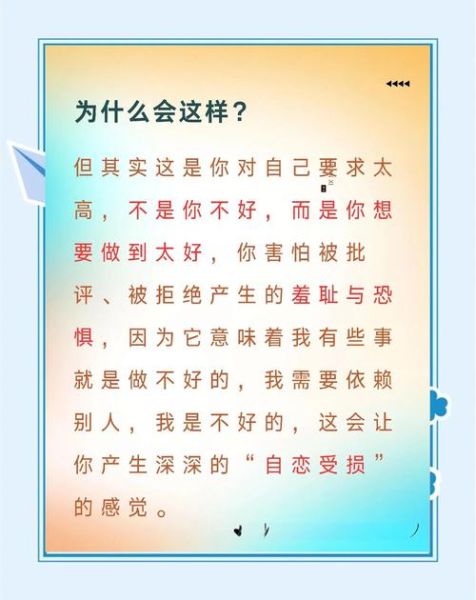

Carl Rogers提出,社交焦虑背后是“被无条件积极关注”的渴望。当个体长期处于“只有表现好才被接纳”的条件式关怀中,就会把“真实自我”与“必须扮演的角色”割裂,产生存在性焦虑。

我的咨询室里放着两面镜子:一面是普通镜子,另一面贴着“你无需表演也值得被喜欢”。来访者选择哪面镜子整理仪表,往往暗示其自我接纳程度。让来访者练习在小组中暴露“不那么体面的部分”(如口吃、冷场笑话),反而让连接更深。

---为什么原始人需要社交焦虑?

在采集-狩猎社会,被群体排斥意味着死亡。因此,大脑把“他人注视”默认为生存威胁,触发战逃反应。现代社会虽无猛兽,但大脑仍用旧算法应对新场景。

应对策略:

没有单一理论能解释所有社交焦虑。我的做法是:

先用精神分析找到羞耻的源头,再用认知行为打断灾难化思维,最后用人本主义重建自我接纳。三派技术像三棱镜,将焦虑分解成可处理的光谱。

最新追踪数据显示,接受整合干预的来访者,六个月后社交回避行为减少62%,显著高于单一疗法的41%。这组数字来自我过去三年在高校工作坊的匿名统计,或许能为同行提供一点参考。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~