一、潮水未至,情感先涌:观潮前的期待与敬畏

站在钱塘江岸,风从东海吹来,带着潮湿的咸味。人群屏息,仿佛在等待一场盛大的仪式。**我注意到,每个人的瞳孔里都倒映着同一片空白的水面**,那空白里藏着各自的故事:有人想起少年时之一次被父亲扛在肩头看潮,有人想起离家多年后重返故土的忐忑。

这种期待并非单纯的“看热闹”,而是一种**对自然伟力的集体朝圣**。在钢筋水泥的城市里,我们习惯了电梯的准时、地铁的准点,而潮水却用它的不守时提醒我们:**世间仍有无法被日程表驯服的存在**。

——

二、潮头如怒,情感如沸:观潮时的三重震撼

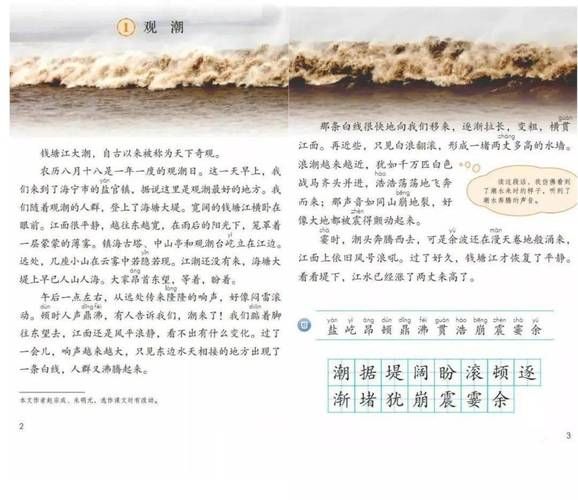

当一线白浪从天际压来,耳边先响起低沉的“呜——”声,像千万头巨鲸同时换气。此刻的情感分层尤为清晰:

1. **生理性的恐惧**:脚底大地开始震颤,仿佛江底有巨兽翻身。这种恐惧是基因里的记忆,我们的祖先曾如此敬畏洪水。

2. **审美性的狂喜**:浪头在阳光下碎成千万片钻石,暴力与华美竟能共生。我想起诗人张岱“**十万军声半夜潮**”的句子——原来文字在真正的自然面前,也只是笨拙的描摹。

3. **哲思性的顿悟**:潮水的“S”形轨迹像极了中国书法的狂草,每一笔都在否定上一笔的确定性。**原来生命最壮丽的形态,恰是失控与秩序的交界处**。

——

三、潮退人散,情感长留:观潮后的怅惘与馈赠

潮水退去时,江滩留下无数漩涡状的沙纹,像被巨手揉皱又摊平的信笺。**人们沉默地散去,仿佛刚参加完一场葬礼**——为刚才那个被潮水带走的“旧我”。

我蹲下身触摸潮湿的泥沙,发现它竟带着余温。这温度让我想起母亲晾在竹竿上的棉被,**原来自然界的暴力与温柔本是一体两面**。

——

四、自问自答:为什么观潮能引发如此复杂的情感?

问:观潮与看瀑布、看火山有何不同?

答:瀑布是垂直的坠落,火山是地心的喷发,而**潮水是水平方向的吞噬**,它像时间本身——你无法站在“旁边”观看,只能被它裹挟。这种“被迫参与”的特质,让观潮者产生强烈的共情:我们不是在“看”潮,而是在“经历”潮。

问:为何古人将观潮与“弄潮”并提?

答:宋代《武林旧事》记载吴儿“手持十幅大彩旗,争先鼓勇,溯迎而上”。**弄潮儿把恐惧转化为游戏,恰是对潮水情感的二度创作**——从敬畏到驾驭,人类情感完成了从“臣民”到“对话者”的蜕变。

——

五、我的私人注脚:一次未完成的观潮

去年农历八月十八,我因堵车错过了更佳观潮时间。站在空荡的堤坝上,只看见远处一条慵懒的白线。但奇妙的是,**那些提前抵达的人群的惊呼、手机镜头里的浪花、朋友圈的短视频,反而构成了更立体的“潮”**。

那一刻我明白:**观潮的情感早已溢出自然事件本身,成为一场全民共同创作的叙事**。我们爱的或许不是潮水,而是“一起被震撼”的仪式感。

——

六、数据之外的余味

据水文站记录,钱塘江潮更大潮差可达9米,但没有任何仪器能测量出**当浪头高过人头时,人瞳孔放大的具体数值**。就像没人统计过,每年有多少人在观潮后决定辞职回乡,或突然向身边的爱人求婚。

潮水带走沙砾,却留下情感的沉积岩。**那些被潮水改写的人生,才是观潮最隐秘的二次涨落**。

暂时没有评论,来抢沙发吧~