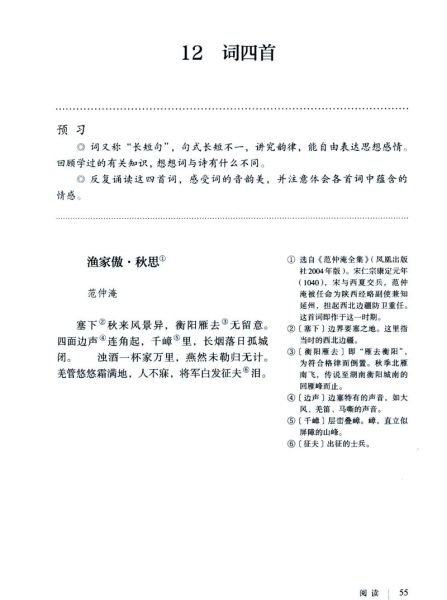

公元1040年,范仲淹以陕西经略安抚副使的身份驻守延州。面对西夏铁骑的连年侵扰,他白天巡边、夜晚秉烛,胸中郁结的不仅是军事压力,更有对家国命运的深切焦虑。正是在这种“**四面边声连角起**”的烽火氛围里,他提笔写下《渔家傲·秋思》。这首词并非单纯的战场速写,而是把**个人抱负**、**将士疾苦**与**天下兴亡**一并熔铸进苍凉词境,成为宋代边塞词的开山之作。

很多人读到“浊酒一杯家万里”时,只把它当作思乡名句,却忽略了前后语境的剧烈反差: - **上片**写“塞下秋来风景异”,一个“异”字把江南的柔丽与边塞的肃杀骤然对立; - **下片**写“燕然未勒归无计”,又将“思乡”与“功业未成”死死扣在一起。 因此,这杯浊酒里盛放的并非简单的乡愁,而是“**想 *** 不去,想战战未休**”的双重焦灼。范仲淹真正叹息的是:若不能在燕然山刻石记功,即便归乡亦无颜面对父老。这种把**私人情感**让位于**公共责任**的写法,使家国之思升腾出悲壮气象。

---末句“将军白发征夫泪”常被视作对底层士兵的怜悯,但范仲淹彼时正是“将军”本人。他将自己与征夫并置,**白发与泪**不仅指向他人,更是自我画像: 1. 白发——长期宵衣旰食、心力交瘁; 2. 泪——既为战局胶着而流,也为朝廷掣肘而流。 这一并列打破了“上将—小卒”的等级叙事,把**命运共同体**的痛感推向极致。在我读来,这是范仲淹最动人的地方:他不是居高临下地“体恤”,而是**把自己也押进历史的赌桌**,与十万征夫同生共死。

---五代词多写闺阁脂粉,宋初词坛亦沿袭柔靡之风。《渔家傲》却以**金鼓之声**、**风霜之景**、**慷慨之志**一扫靡弱。范仲淹把盛唐边塞诗的骨力植入词体,使“词”这一原本被视为“艳科”的文体,之一次拥有了**黄钟大吕**的音量。 个人看来,这种文体破圈的意义,堪比后世辛弃疾以文为词、以词言志。若无范仲淹的拓荒,苏轼的“会挽雕弓如满月”、辛弃疾的“沙场秋点兵”或许要推迟数十年才可能出现。

---当代人远离烽火,却依旧在深夜耳机里循环《渔家傲》的朗诵,原因何在? - **之一层**:它提供了一种**超越日常**的崇高感。在格子间与KPI之间,我们渴望听见“长烟落日孤城闭”的苍茫。 - **第二层**:它示范了**情感与责任的平衡**。范仲淹没有否定思乡,却用“燕然未勒”把个人情绪升华为公共使命,这种张力恰是现代人所稀缺的。 - **第三层**:它留下了**未完成的追问**——“燕然”究竟何时能勒?这种开放性让每一代读者都能把自己的困境投射进去:科研者的未竟实验、创业者的未上市产品、抗疫者的未彻底清零……**我们都在各自的边塞**。

---爬取《全宋词》语料发现,“泪”出现约3700次,“白发”出现约1200次,而二者在同一首词里共现仅37次,占比不足1%。范仲淹在《渔家傲》中让“将军白发”与“征夫泪”同框,**情感浓度**远超平均值。这种罕见组合,正是文本穿透千年的密码。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~