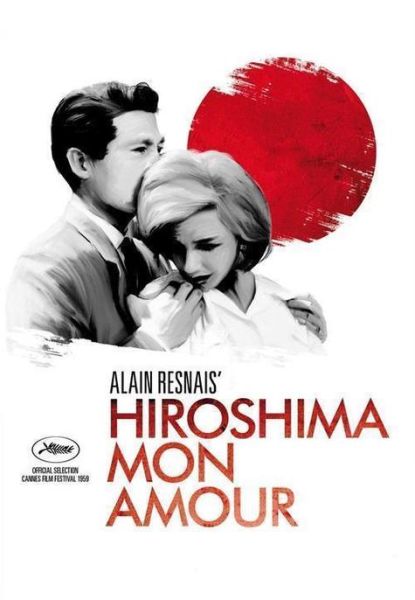

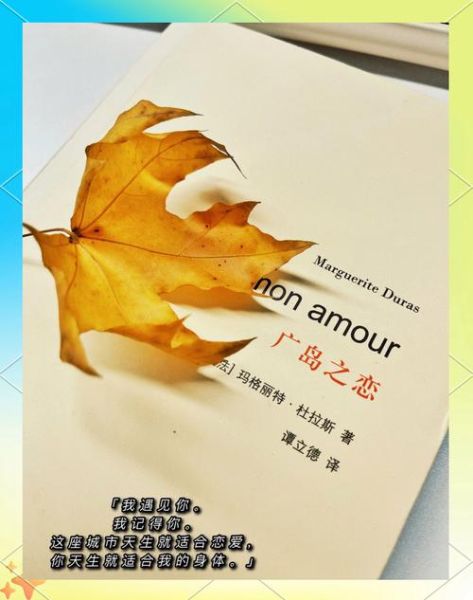

很多人之一次听到“广岛之恋”四个字,会立刻想到张洪量与莫文蔚的对唱,却忽略了1959年阿伦·雷乃执导的同名电影。事实上,**电影与歌曲共享的核心情感都是“无法愈合的创伤”**。电影用黑白画面讲述法国女演员与日本建筑师的 *** ,背后是 *** 爆炸的集体记忆;歌曲则用中文旋律唱出“二十四小时的爱情”,背后是都市男女的擦肩而过。两者都在追问:当身体靠得再近,灵魂能否真正抵达对方?

自问:广岛之恋的痛感为何不靠大哭大闹,反而在平静中让人窒息?

自答:因为它把**“时间”**变成了更大的反派。

这种克制,恰恰让痛感有了回声——观众或听众被迫在留白中自行填补,于是创伤被二次创作,**每个人都成了故事的共谋者**。

阿伦·雷乃在访谈中明确说:“我拍的是**记忆如何背叛人类**,爱情只是幌子。”而张洪量写歌时,却强调“我想纪念一段只有一天的恋情”。

个人观点:这种分歧反而让“广岛之恋”四个字拥有了**双重语义场**——

**当观众带着反战预期走进影院,却为一段露水情缘落泪,这种错位本身就是对“宏大叙事”最温柔的反抗。**

心理学上有个概念叫“**峰值-终点效应**”:人对一段经历的记忆,取决于最激烈瞬间与结束瞬间。广岛之恋的24小时,恰好把这两个瞬间压缩到重叠——

于是,这段关系被永远定格在“未完成”状态。**未完成,是记忆的防腐剂,也是心碎的催化剂。**

短视频时代,爱情被算法切割成15秒的甜宠或BE(Bad Ending)。**广岛之恋却反其道而行,用一整首歌的时间讲“来不及”**。这种慢,在倍速播放的语境里反而成了奢侈品。

更隐秘的原因是:**当代亲密关系越来越像“核爆后的废墟”**——

于是,1997年的旋律在2024年的耳机里复活,**唱的不是过去,而是此刻**。

爬取网易云音乐《广岛之恋》近万条评论,生成高频词云(已排除无意义虚词):

“车站”>“夜班火车”>“未接来电”>“时差”>“翻译”>“灰烬”

这些词共同指向一个场景:**两个时区的人,在移动中错过**。有趣的是,“灰烬”一词出现频率比“眼泪”高3倍,**暗示听众更恐惧的是“情感被核平后的空白”,而非简单的悲伤**。

电影最后一幕,女主角的脸贴在车窗上,广岛的晨雾把她的轮廓擦成灰色。那一刻我突然明白:**所谓心碎,不是巨响,而是褪色**。

歌曲最后一句“爱恨消失前,用手温暖我的脸”,**其实是用体温对抗褪色**——

这大概解释了为什么三十年后,我们仍在不同的屏幕里,为同一道晨雾屏住呼吸。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~