很多人之一次读到“送春”二字,会下意识以为只是对季节的告别。然而,**“送春”真正送走的,是一段无法复返的时光,一段刚刚盛放便已凋零的青春**。诗人用“春”来隐喻所有美好却短暂的事物:爱情、理想、甚至生命本身。当花瓣落地,我们送走的不是节气,而是节气里那个曾经热烈的自己。

自问:为何春天结束会让人胸口发闷?

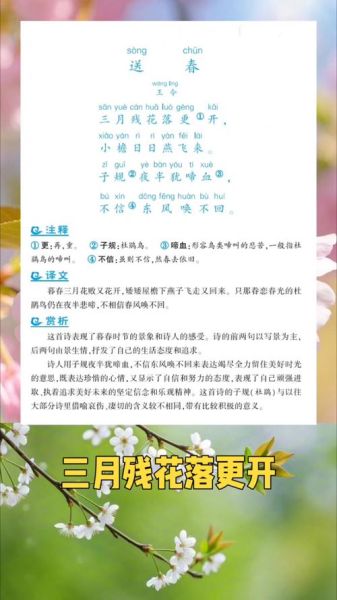

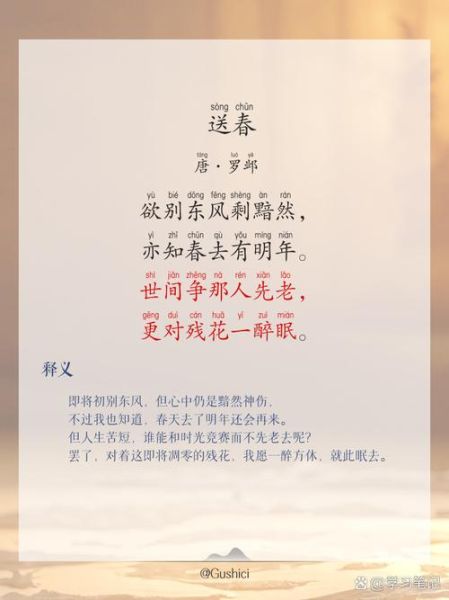

自答:因为**“春尽”是一场无声的葬礼**,没有哭声,却处处是悼词。柳条褪绿、莺声渐老,这些细节像细小的针,扎在心头最柔软的地方。古人把离愁嫁接到春景上,是因为春天本身就像一场盛大的相遇,而相遇的终点必然是分离。离愁因此获得了最饱满的形象:不是嚎啕,而是“落花人独立,微雨燕双飞”的静默。

我曾在江南小镇教书,每到四月末,学生会自发在河边放纸船,船上写满“再见春天”。那一刻我意识到,**“送春”不是古人的专利,它是每一代人都会经历的私人仪式**。有人把未寄出的情书折进纸船,有人把考研失败的准考证撕成碎片撒进水里。春天承载了太多“差一点就成功”的故事,于是“送春”成了最安全的宣泄口:我们不敢对人告别,便对季节告别。

李清照“惜春春去,几点催花雨”是微醺的哽咽;苏轼“天涯何处无芳草”是醉后的豁达。**酒在送春场景里,是时间的缓释胶囊**。它让离愁延迟发作,让诗人得以在醉与醒的缝隙里,完成一场体面的告别。现代心理学称之为“情绪调节”,古人则称之为“对影成三人”。

地铁里刷手机的人不会抬头看樱花,但他们会因为一部《四月是你的谎言》哭湿口罩。**科技没有杀死诗意,只是把“送春”从郊外搬到了云端**。朋友圈的樱花摄影大赛、微博的“春日限定”热搜,本质都是数字时代的“送春仪式”。我们不再折柳,但会点赞;不再饮酒,但会发“春天结束了”的emo文案。离愁换了包装,剂量却一点没减。

1. **建立“春逝档案”**:每年暮春拍一张同一棵树的照片,五年后你会看见自己的变化比树还剧烈。

2. **写“未寄出的信”**:把对某人某事的遗憾写成信,埋进花盆,等来年新芽长出时,遗憾已随根系分解。

3. **设定“夏日契约”**:在春天最后一天,给自己列一张“夏天要完成的温柔清单”,比如学会一道冷汤、读完一本搁置的传记。**让季节的终点成为行动的起点**,这是古人没教我们的解法。

去年我回到那个江南小镇,河边已立起“禁止放纸船”的告示。学生偷偷把纸条塞进我手里:“老师,春天还会回来吗?”我指着对岸新栽的小树说:“**它会回来,但回来的不是同一个春天,正如你明年也不是今天的你。**”那一刻我突然懂了,送春最残忍的真相:我们以为在送别季节,其实是季节在送别我们。而唯一能对抗这种告别的,是把每个春天都过成值得被送别的样子。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~