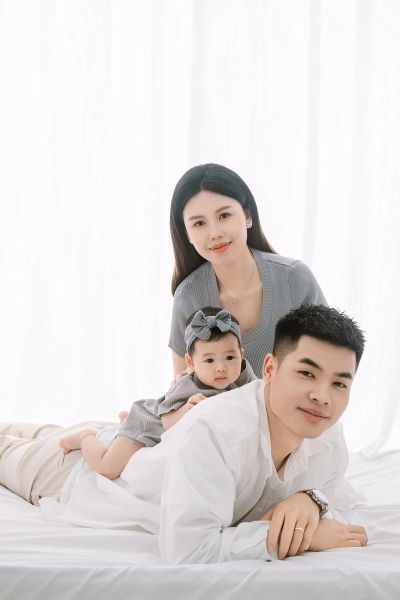

一张看似普通的家庭合影,为什么能让多年后的我们瞬间泪目?答案在于它把“时间”凝固成了“情感”。

人脑对图像的记忆强度是文字的六倍,而家庭照片又自带血缘与场景双重密码。当奶奶的老藤椅、爸爸褪色的格子衫、孩子缺了门牙的笑同时出现在一张画面里,我们看到的不仅是像素,更是共同经历的情绪场。

自问:是不是只有摆拍才算好照片?

自答:真正动人的瞬间往往藏在“不完美”里——比如爷爷偷偷抹泪的侧影、妈妈把饺子馅塞得鼓鼓的专注表情。

关掉闪光灯,蹲下来,用35mm或50mm的定焦贴近日常。当家人不再意识到镜头的存在,他们的呼吸节奏、眼神交流、指尖的小动作才会自然流淌。

别只盯着人脸。拍下餐桌上那碗只剩汤底的面、玄关处胡乱摆放的鞋、墙上用蜡笔画的身高线。这些情感留白会在日后成为最有力的旁白。

同一角度每年拍一次,连续五年后把照片叠成GIF。你会发现孩子长高的速度、父母发白的速度、家具褪色的速度,都在替你诉说“珍惜”二字。

我习惯在Lightroom里先把色温拉高300K,让肤色带一点暖黄,再把暗部提亮10%,让阴影里的细节也说话。关键一步是降低5%饱和度——太鲜艳的色彩会冲淡年代感,而褪色的真实反而更像记忆本身。

如果你带着烦躁按下快门,被拍的人能感知到。我的做法是拍摄前先深呼吸三次,默念“我此刻正在收藏他们的好”。当镜头背后的心是柔软的,照片里的人会不自觉地松弛眼角,那种被珍视的安全感会透过像素传达到未来。

根据Google相册的匿名统计,用户最常回看的是2013—2016年的照片,因为那几年手机像素刚好够用,又没有过度美颜。技术从来不是主角,它只是让情感有了容身之所。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~