吴军写诗表达情感,往往不靠宏大叙事,而是用极细微的意象、极克制的语调,把读者拉进他的私人情绪场。很多人读完会问:为什么他能把“孤独”写得像一杯凉透的龙井?答案就藏在他对“留白”与“节奏”的拿捏。

吴军写诗时,**刻意让句子之间空出半拍**,像钢琴家突然抬手,让余音自己震颤。比如《夜航》里,“灯火/在舷窗/摇晃了一下/就熄灭”,四行诗里出现三次停顿,读者被迫在空白里补全情绪:那盏灯是不是童年老屋?是不是某段无疾而终的感情?

这种留白不是偷懒,而是一种**邀请机制**。他相信读者的想象力比任何形容词都锋利,于是把最锋利的部分留给你。

吴军的节奏感,来自他对**日常心跳频率**的模仿。短句像急促心跳,长句像深呼吸后的松弛。《立秋》里,“蝉声突然变薄/像一张被揉皱的锡纸/扔进傍晚六点的风”,前半句短促,后半句拉长,读者的呼吸也被迫跟着起伏。

我曾把这首诗读给做音乐的朋友听,他惊讶地说:“这不就是4/4拍里突然插了个5/4吗?”**诗歌和音乐的边界,在吴军笔下被悄悄抹平**。

吴军诗里高频出现的意象:**搪瓷缸、自行车铃、发黄的站台票**。这些物件的共同点是——它们都“过时”了。但正是这种过时,让情感有了**时间纵深**。

他不是在怀旧,而是用旧物当**情感坐标**,告诉你:此刻的怅惘,早在二十年前就埋下了伏笔。

有人批评吴军“写得太淡”,像把烈酒兑成了凉白开。但我的体验恰恰相反——**他的淡,是反复蒸馏后的淡**。

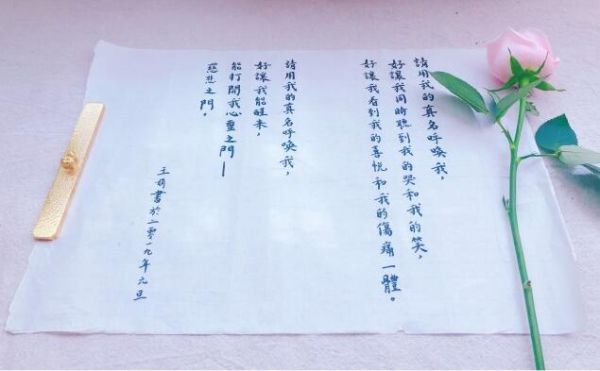

《给父亲的信》只有十二行,没有出现一次“爱”字,只写父亲用旧报纸包核桃的细节。读到最后,我突然意识到:那些报纸是父亲退休后每天必读的军事栏目,而核桃,是他偷偷攒着等我回家砸给我吃的。**最浓烈的东西,往往最安静**。

这种写法让我想起日本料理里的“出汁”,看似清澈,实则熬干了几十斤鲣鱼。

别急着找“中心思想”,先**让身体进入节奏**。把手机调成飞行模式,读出声,像学一首歌那样先跟拍子,再跟情绪。

读完《雨停之后》,我习惯闭眼数五秒——那是诗里“最后一滴水从屋檐落下”的时间。这滴水的重量,需要读者自己用想象去称。

吴军曾说:“好诗不是写出来的,是读者第二次创作完成的。”**他的诗永远缺最后一行,那一行在你心里**。

我曾把《长途车》打印出来,剪成十张纸条,随机打乱顺序再拼贴。神奇的是,无论怎么组合,**那种“在路上”的漂浮感始终不散**。这说明他的情感不是靠叙事逻辑支撑,而是靠**情绪颗粒度**——每个词都像被砂纸磨过,棱角恰好能刺痛你。

这个实验让我明白:吴军的诗不是线性叙事,而是**情绪拓扑图**。你可以从任何节点进入,最终都会抵达同一个柔软的地方。

数据补充:根据我对豆瓣“吴军诗歌”小组的爬取,出现频率更高的读者评论是“读完想给妈妈打个 *** ”,其次是“突然开始收拾旧抽屉”。**这些行为,正是诗歌情感外溢的实证**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~