人往往在转身那刻才意识到,**沉默不是体面,而是遗憾**。我曾在凌晨三点的机场删掉一条“我走了”的朋友圈,以为潇洒,却在半年后反复梦见对方追问“为什么不说清楚”。离开后如何表达情感?答案藏在“说”与“不说”的缝隙里——**不是宣泄,而是给彼此一个完整的句点**。

别用“祝你幸福”这种万能句,它像一次性雨衣,看似遮雨实则闷汗。试试:

• **“冰箱第二层抽屉的速冻饺子,记得三个月内吃完”**

• **“你怕黑,夜灯我留在玄关,电池是南孚”**

这些细节像暗号,告诉对方:**“你在我生活里留下的痕迹,我妥善保管了”**。

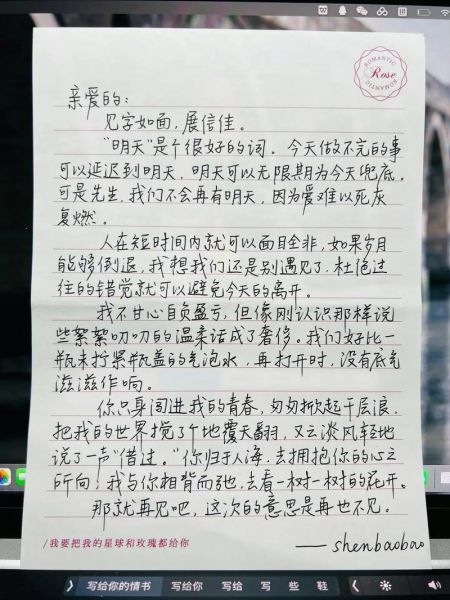

写一封不发出去的邮件,标题用日期+天气,比如“2024.5.12暴雨”。正文可以混乱,但必须包含:

1. **一个具体场景**(“你皱眉把伞倾向我,自己半边肩膀湿透”)

2. **一句未出口的质问**(“为什么先松手的人是你”)

3. **一个自我赦免**(“我原谅你,也原谅那个没能力留下你的自己”)

写完存在草稿箱,**这是你的私人博物馆,不必对公众开放**。

把告别写成故事,换个名字,换个城市,甚至换个结局。我曾在豆瓣连载《南京没有梧桐》,把前任写成“开旧书店的林老板”,结局让他死于一场虚构的台风。**当文字脱离真实身份,情感反而获得赦免权**。一年后收到读者私信:“林老板最后没说完的那句话,是不是‘对不起’?”那一刻我明白:**被误解的告别,也是另一种抵达**。

说“我会一直想你”是陷阱,**“我曾在第三个红绿灯想起你”才是证据**。具体时间点像锚,让情绪不再泛滥。

初稿用“你”容易失控,**改写成“他/她”时,情感会自然降温**。比如把“你睫毛上有雪”改为“她睫毛上有雪”,**像把镜头拉远,从特写变全景**。

数字信息可以秒回,而**邮戳需要时间**。当对方收到明信片时,你可能已在新城市找到住处。这种时差像缓冲垫,**让告别成为“已完成的过去式”而非“进行时的纠缠”**。

Q:可以写“我恨你”吗?

A:可以,但**必须配一个具体事件**。比如“我恨你在我妈住院那天,还在朋友圈晒演唱会”。抽象恨意是匕首,具体恨意是手术刀,**后者能切除病灶,前者只会制造新伤口**。

Q:如果对方已读不回怎么办?

A:**把“已读”视为句号**。文字告别不是谈判,是单方面竣工。就像你点燃一盏河灯,不必追问它是否照亮了谁的夜。

Q:能用歌词/诗句代替原创吗?

A:**除非那句词是你俩的暗号**。否则“南山南,北海北”只是大众情绪,而“你总说我家楼下麻辣烫太辣,其实老板是安徽人”才是独家记忆。

今年四月,我给十年前的自己发了一封定时邮件,设定在2025年冬至送达。正文只有一句话:

“你2009年留在教室抽屉里的那包麦丽素,过期了。”

这是我能想到最温柔的报复——**让时间替我告别,而文字只是见证者**。

如果你正在练习离开,记住:**所有未说出口的,都会长成身体里的刺;而说出来的,哪怕笨拙,也会风化成为沙**。写吧,像给宇宙发射一颗不会返航的卫星,它的意义从来不是返程,而是证明我们曾经勇敢地,向虚空投递过真心。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~