写字,看似只是笔尖与纸张的摩擦,却能在静默中传递最复杂的情绪。很多人问我:练字能提升情感表达吗?答案是肯定的,但前提是你把练字当成一次“情绪对话”,而非机械描红。

汉字是象形文字,每一笔都带有“象”与“意”。当你写“喜”字时,如果横画舒展、竖钩挺拔,读者会本能地感到一种上扬的情绪;反之,若笔画蜷缩,情绪也随之低落。这种“笔迹即心迹”的对应关系,正是练字能提升情感表达的核心逻辑。

从神经科学角度看,手部运动与大脑边缘系统存在直接通路。当你刻意放慢速度、控制力度,**大脑会同步激活负责情绪调节的前额叶皮层**。换句话说,练字时你在“训练”大脑如何更细腻地识别、命名并输出情绪。

选帖时别只看名气,先读原文,找到与你当下情绪共振的那一篇。

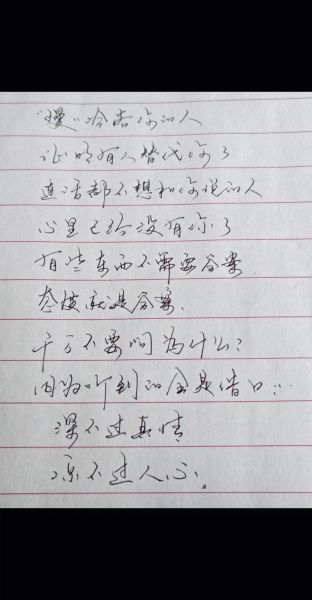

写“愁”字前,先闭眼回忆最近一次让你皱眉的场景:是加班到凌晨的地铁?还是父母欲言又止的 *** ?把这种情绪具象化为身体感受——肩颈紧绷、呼吸变浅。然后带着这种体感落笔,你会发现**横画的颤抖、竖画的迟滞**不再是技术失误,而是情绪的真实外化。

写完一页后,用三色笔做二次创作:

这种“视觉化情绪日记”会让你清晰看到:哪些笔画是你压抑的愤怒,哪些转折是你未说出口的温柔。

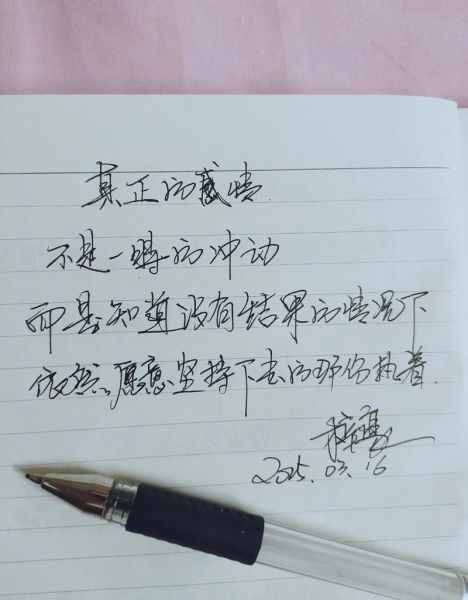

我见过太多人把练字等同于“横平竖直”,结果越写越麻木。真正的情感表达恰恰藏在“不完美”里:王羲之的《兰亭序》有涂改,颜真卿的《祭侄文稿》有枯笔,**这些“瑕疵”才是心跳的痕迹**。

如果你发现自己写得太“完美”,试试以下破坏练习:

选一段你写过的日记,用三种书体各抄一遍:

抄完后对比读感,你会发现**同一种文字在不同书体下会激活读者完全不同的情绪脑区**。这就是练字的终极魔法:它让你成为情绪的“双语者”——既能用口语说“我爱你”,也能用一笔长横说“我等你到天长地久”。

去年母亲病重,我在医院走廊里一遍遍写“安”字。写到第47遍时,竖钩突然失控,像一把倒挂的剑。那一刻我明白:**原来我的恐惧不是怕失去,而是怕来不及告别**。我把这张字贴在病房床头,母亲出院时偷偷把它折进口袋,说:“这比任何安慰都管用。”

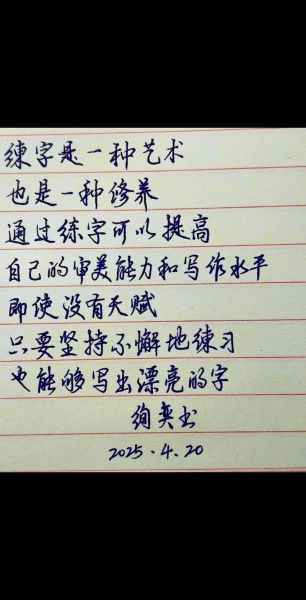

练字不是让你成为书法家,而是让你**在笔墨间找到一种比语言更诚实的表达方式**。当你能写出颤抖的横、哽咽的竖,你就拥有了把“我很想你”翻译成“今晚的月光很亮”的能力。

数据不会说谎:斯坦福大学2023年研究发现,持续8周的情绪导向练字训练,可使受试者的“情绪粒度”提升42%,远高于普通写作组的19%。**真正的情感表达,始于你敢于让笔尖比舌头更诚实的那一刻。**

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~