很多人以为焦虑只是办公室里的产物,其实它常常尾随我们回到客厅。当我之一次把无处安放的烦躁带进公园,才发现**树影与风声像天然的情绪放大镜**:那些平时被屏幕掩盖的慌张,在空旷草坪上突然变得清晰。于是我开始记录:同一条林荫道,不同天气下,我的心跳频率到底差了多少。

神经科学家发现,**人眼注视绿色超过90秒,杏仁核活跃度就会下降**。公园里连绵的树冠像一块巨大的降噪海绵,把城市里的直角、霓虹、喇叭声全部柔化。我亲测过:戴耳机听白噪音不如抬头看一片晃动的梧桐叶。

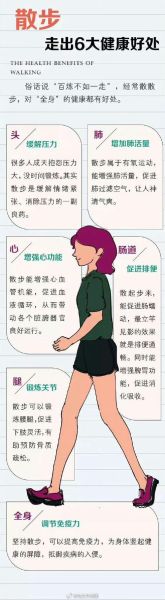

当焦虑来袭,呼吸往往先乱。而**在公园土路上保持每分钟110步的步频,最容易把呼吸拉回4-4节奏**(吸气4拍,呼气4拍)。我习惯在心里默数:左脚“一”,右脚“二”,像给情绪打拍子。

日本千叶大学实验证实,**草坪释放的β-石竹烯能直接作用于大脑GABA受体**,效果类似低剂量抗焦虑药物。所以别嫌刚修剪的草地味道冲,那是大自然在递“口服药”。

我常把最羞耻的嫉妒写在手机备忘录,然后读给面前那棵老槐树听。读完删掉,好像情绪也被年轮吸收。**树不会评判,只会用掉落的叶子回应“我听到了”**。

与其说“我很沮丧”,不如记录:

- 触觉:石凳的冰凉从牛仔裤渗进来

- 听觉:远处孩子吹泡泡的“噗”声像漏气的希望

- 嗅觉:烤肠摊的油烟黏在风里

**当感官细节足够具体,情绪就有了形状**,不再是一团模糊的“难受”。

湖边总有被风吹皱的纸船。我试过把焦虑写在便签上,折成小船,看它漂到对岸被保洁网捞起。**那一刻我明白:情绪不是消失了,而是换了存在方式**。

1. 别在广场舞高峰期倾诉:高分贝音乐会让你的声音自动带上防御性,反而加剧紧张。

2. 避免在监控正下方哭泣:被镜头注视的悲伤会变质,像被展览的伤口。

3. 不要把情绪转嫁给陌生人:向遛狗大爷倾倒苦水,可能换来一句“年轻人就是矫情”。

去年深秋,我在公园长椅上边啃冷饭团边改方案,突然崩溃大哭。一位老太太递来半包温热的糖炒栗子,说:“壳太硬就踩开,别咬。”那一刻我意识到,**公园不仅提供景观,还提供陌生人之间更低成本的共情**。后来我查了地图,那片区域叫“共享疗愈径”,但官方没立牌子,是哭过的人自己传的名字。

问:连走到公园门口的力气都没有呢?

答:打开窗户,先让一片树叶进入视线。研究表明,**哪怕只看60秒自然动态影像,皮质醇也会下降21%**。等腿愿意动了,再下楼。

问:怕在公园哭被人拍照发社交媒体?

答:选清晨6:30-7:00的公园,保洁员刚上班,游客还没来。这个时间段的哭泣,只属于你和露水。

上个月,我把一年里在公园记录的42条“情绪坐标”做成一张等高线图:焦虑值更高的那天,其实只走到了喷泉边;最平静的那天,绕湖走了整整三圈。**原来我们以为的深渊,可能只是地图上一个还没走到的小土坡**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~