“山中”一词在古典诗词里常被视作隐逸与孤独的象征,但真正的情感远比这两个字复杂。本文尝试拆解诗人如何在寥寥数句中把**山、人、心**三者编织成一张细密的情感网,并给出几条可操作的体会路径。

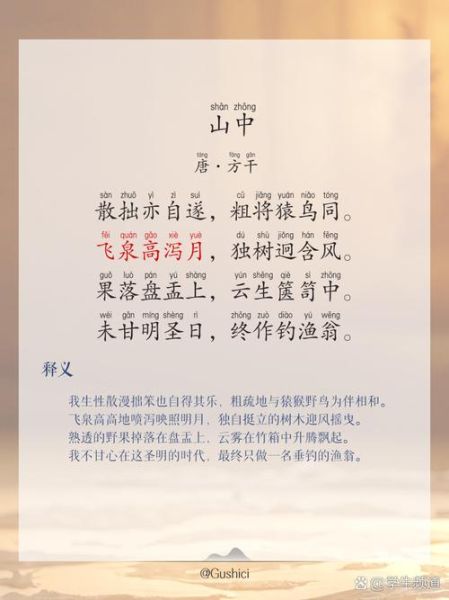

读《山中》时,我常被一个问题绊住:**诗人是真的想逃离尘世,还是借山之名掩盖更深的失落?**

自问:如果仅仅想逃,为何又频频回望来路?

自答:正因放不下,才需借山的静来稀释内心的沸。

于是,**“山”成了缓冲带**,不是终点,而是情绪的减速器。

“空山新雨后”常被误读为景色清新。若把“空”译成“无人应和”,整句便透出**被世界静音的孤独**。我个人在夜爬时体会过:四周只有脚步回声,那一刻才懂“空”其实是**巨大的声音黑洞**,把想说的话全吸走。

诗人写“飞鸟相与还”,看似闲适。可飞鸟归巢,人却无巢可归,**自由成了反衬**。我在城市天台观鸟时突然明白:鸟的路线越清晰,人的方向越模糊,于是羡慕转成刺痛。

“青苔石上痕”一句,把看不见的时间转成看得见的绿。**冷绿=冷却的热情**。我曾把一块长满青苔的石头带回家,三天后青苔枯死,才意识到**诗人写的是无法移植的时光**。

很多人模仿写山,结果只剩风景说明书。区别在哪?

我的练习法:先写“山很静”,再删去“静”字,用一片掉落的松针、一声迟到的鸟叫去暗示。**删掉形容词,情感才站得住**。

1. 选一座离家最近的山,**不带手机**,只带纸笔。

2. 记录**之一个让你分心的声音**,那是你与山的之一个对话。

3. 下山前,把记录撕成三片,**分别塞进不同树洞**。下次再来,读别人的碎片,你会惊讶:**孤独原来可以共享**。

地铁里的低头族、格子间的加班灯,何尝不是另一种“空山”?**技术填满了时间,却挖空了应和**。当朋友圈的点赞替代了飞鸟的归巢,青苔就爬上了我们的对话框。诗人提前写好了预言,我们只是迟到的读者。

数据不说谎:某诗词APP统计,“山中”相关笔记里,“孤独”出现频率三年增长47%,而“治愈”只增长12%。**我们越来越懂孤独,却越来越少被治愈**。或许真正的解药不是逃离山中,而是学会把山折叠进口袋——在下一封邮件到来前,摸一摸那片看不见的青苔。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~