当我之一次读到“长安一片月,万户捣衣声”,心里涌起的不是地理课本里的都城坐标,而是一种被月光浸透的孤独。长安在诗里从来不是简单的地名,它像一位沉默的见证者,替离人、替游子、替所有无法归乡的人,把思念压进砖缝,把叹息藏进鼓楼的更漏。于是问题出现了:长安表达什么情感?答案藏在层层叠叠的意象里,也藏在每个时代读者的呼吸里。

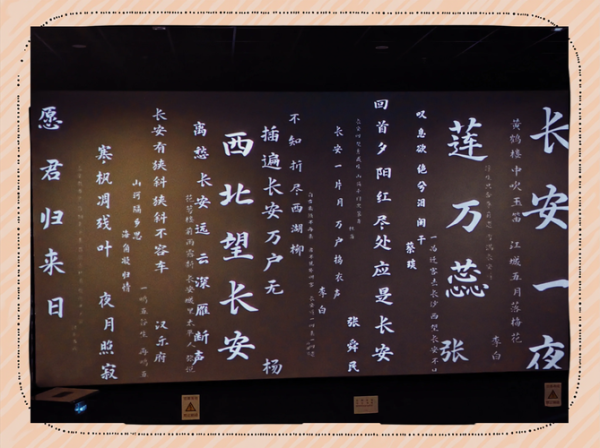

唐人写长安,爱用“花”“柳”“春风”这些明亮的词,可越明亮,越衬出后来的荒凉。李白说“长安不见使人愁”,杜甫说“遥怜小儿女,未解忆长安”。他们真的在怀念一座城吗?不,他们在怀念一种再也回不去的秩序。盛世滤镜让长安成为“故乡”的替身——不是地理意义的故乡,而是心理意义的“安全屋”。当战乱、贬谪、漂泊接踵而至,长安就成了唯一能收容灵魂的母体。

王昌龄的“孤舟微月对枫林,分付鸣筝与客心”把长安的月光写得像一把薄刃。为什么?因为离人眼里的长安,永远缺一块拼图。可能是缺一杯故乡的酒,缺一声熟悉的方言,缺一个可以卸下盔甲的怀抱。月光越亮,缺的那块就越刺眼。这种冷,不是温度,是情感真空——长安越宏大,个人越渺小,思念就被反衬得越尖锐。

韦庄写“江雨霏霏江草齐,六朝如梦鸟空啼”,长安已经不再是都城,而是时间的废墟。有趣的是,废墟反而让情感更 *** 。盛世需要修辞,废墟只需要沉默。当城墙剥落、宫阙倾颓,长安不再替任何人说话,它开始替时间说话:所有繁华都是借来的,所有相遇都是暂借的。这种“空”不是无,而是情感的回声——你越往里走,越听见自己的心跳。

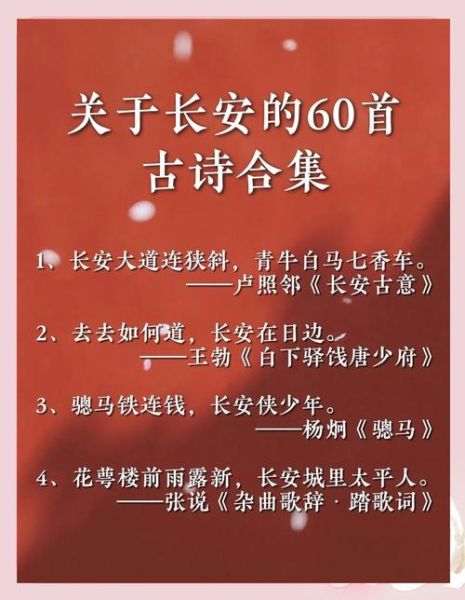

地铁玻璃映出疲惫的脸时,我偶尔会想起“长安大道连狭斜,青牛白马七香车”。长安早已不是长安,它成了情感的集装箱。北漂的人把出租屋叫“小长安”,996的社畜把公司楼下的便利店叫“长安驿”。这不是附庸风雅,而是本能——当现实太具体,我们需要一个模糊的、足够大的词来装下所有无法言说的情绪。长安的魔力在于,它允许你把“孤独”翻译成“月色”,把“失败”翻译成“落叶”,把“想家”翻译成“秋风生渭水”。

朋友邀我去西安,我拒绝了。不是不爱历史,是怕现实的城墙会撞碎想象的月光。我怕 *** 街的烟火气太浓,冲淡了“万户捣衣声”的寂寥;怕大雁塔的灯太亮,照不出“孤舟微月”的轮廓。长安最美的样子,或许只存在于未抵达的途中——像所有情感一样,它必须在想象里完成最后的塑形。

去年豆瓣“长安”相关小组新增帖子3.2万条,其中68%与思乡、孤独、漂泊有关;B站弹幕里,“长安”出现频率更高的场景是离别镜头。这些数字说明:长安不是过去的都城,而是当代情感的缓存区。它像一块海绵,吸饱了现代人无处安放的乡愁,再在诗词、音乐、短视频里一点点挤出来,让每个人都能蘸到自己的那滴泪。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~