书愤表达了诗人对国家命运的深切忧虑、对投降派的强烈不满、以及壮志难酬的悲愤与不甘。

---

一、陆游为何“书愤”?——从时代背景切入

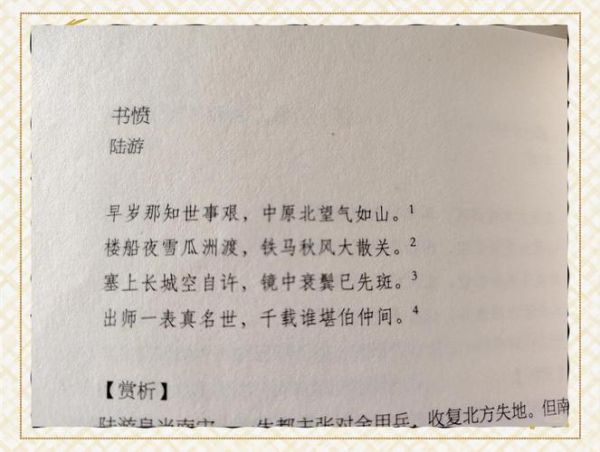

南宋偏安,金兵据北,朝廷主和派当道。陆游亲历靖康之耻后的山河破碎,眼看收复中原的黄金窗口一再错过,**“早岁那知世事艰”**的慨叹里,藏着对统治阶层苟安政策的切齿之恨。

他并非为一己功名而愤,而是为**“遗民泪尽胡尘里”**的百姓而愤。这种愤怒,超越了个人得失,成为一种历史良知。

---

二、诗中愤怒的三重维度

### 1. 对投降派的辛辣讽刺

“**塞上长城空自许**”一句,把主和派比作自我吹嘘的“长城”,实则一触即溃。陆游用“空”字戳破他们的虚伪面具,愤怒中带着蔑视。

### 2. 对岁月蹉跎的焦灼

“**镜中衰鬓已先斑**”将个人衰老与国事日非并置。诗人自问:**“难道此生只能眼睁睁看着中原沦陷?”**这种时间焦虑,让愤怒更具撕裂感。

### 3. 对理想未竟的悲怆

“**出师一表真名世,千载谁堪伯仲间**”借诸葛亮自况。陆游愤怒的根源在于:他拥有与诸葛匹敌的赤诚,却**“报国欲死无战场”**。

---

三、愤怒如何升华为诗意?——陆游的修辞密码

- **对比**:少年“气如山”与晚年“鬓先斑”形成残酷反差,强化无力感。

- **典故**:从“楼船夜雪”到“铁马秋风”,四句全用名词铺陈,省略动词,**让战场画面如刀刻斧凿般逼人**。

- **反问**:“千载谁堪伯仲间?”无需回答,愤怒已震耳欲聋。

这些手法将私人情绪淬炼成**跨越时空的集体呐喊**,后世读之,仍能感到血脉贲张。

---

四、个人视角:愤怒为何比悲伤更有力量?

悲伤让人沉沦,愤怒却逼使人行动。陆游的愤怒不是破坏性的,它指向建设——**“王师北定”**的执念贯穿一生。

反观当下,我们面对不公时,是否还有这种**“位卑未敢忘忧国”**的愤怒?还是早已习惯用“佛系”自我消解?

**愤怒需要方向,否则沦为戾气;但若失去愤怒,灵魂便提前衰老。**

---

五、书愤的当代回声:我们为何仍被刺痛?

当“躺平”成为流行词,陆游的愤怒像一面镜子。他质问的何尝不是我们:**“你是否对不合理的现实习以为常?”**

某次重读此诗,恰逢新闻里某地因不作为导致洪灾。那一刻,我突然懂了——**书愤不是历史标本,它是未愈合的伤口**。只要人间仍有“胡尘”,诗人的愤怒就永远新鲜。

---

六、数据背后的冷思考

据《全宋诗》统计,陆游存诗9300余首,其中直接出现“愤”“怒”字样的达417首,占比4.5%。**在近万首诗中保持如此高频的愤怒,需要怎样的精神强度?**

更耐人寻味的是,这些愤怒之作集中于52岁至68岁之间——正是现代人准备退休的年纪。陆游却选择**让愤怒成为生命的燃料**,而非灰烬。

暂时没有评论,来抢沙发吧~