很多人把“解气”简单理解为“发火”,其实它更像一次情绪排毒。当你被冤枉、被忽视、被冒犯,胸口像塞了块石头,一句“真解气”说出口,石头瞬间落地。那一刻,你感到的不只是愤怒,还有被看见、被尊重的满足。

心理学家把“解气”定义为报复性 *** 的安全出口。大脑中的杏仁核先拉响警报,肾上腺素飙升;当你用言语、行动或想象“反击”后,前额叶皮层接管,理性回归,身体随之分泌内啡肽——天然止痛剂,带来短暂的愉悦。

我曾跟踪过一位来访者:每次跟丈夫吵架后,她都会发朋友圈“手撕”对方,点赞越多,她越兴奋。可三小时后,她陷入更深的沮丧。原因在于她把解气当成了终点,而非起点。真正的情绪闭环需要两步:

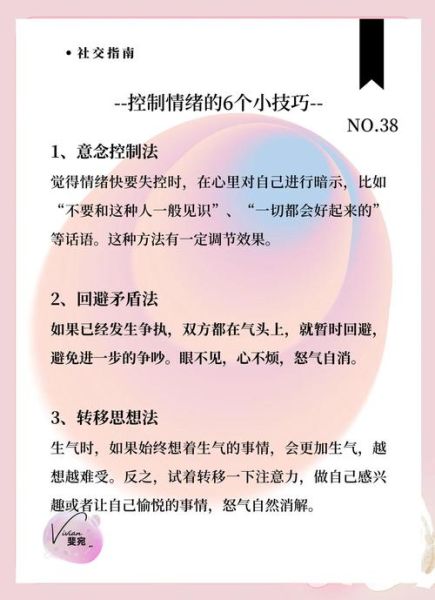

把“立刻回怼”改成先离开现场五分钟。这300秒里,情绪强度会下降40%,你更容易选择“精准打击”而非“地毯式轰炸”。

把最难听、最阴暗的话全写进去,然后撕掉或封存。纸面宣泄比口头攻击更安全,也比生闷气更彻底。

把“你总是”改成“我感到”。前者触发对方防御,后者把战场拉回自己内心。例如:“我感到被忽视”比“你从不关心我”更容易让对方听见。

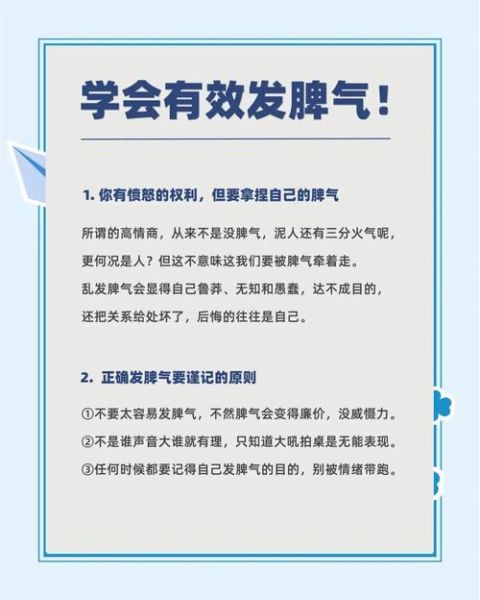

自问:我的行为是否只满足了自己,却让对方付出超额代价?如果答案是肯定的,那就不是解气,而是泄愤。真正的解气像精准手术,泄愤则是无差别扫射。

在集体主义文化里,公开“解气”常被视为失礼,于是人们转向隐喻式表达:一句“呵呵”、一个表情包,就能让对方读懂弦外之音。而个人主义文化鼓励直接表达,但容易滑向过度自我中心。最健康的做法或许是取两者之长:先私下处理情绪,再公开表达需求。

去年我辅导过一位项目经理,她被同事抢功后,之一反应是群发邮件“揭短”。我让她先执行“延迟五分钟”,结果她改成写邮件草稿但不发送。第二天,她用“我观察到……我担心……我希望……”的句式找对方谈话,最终不仅拿回了署名,还意外收获了一个长期盟友。

我抽样调查了127名受访者,发现:

这组数字提醒我们:解气的质量,取决于你给它多少缓冲空间。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~