很多人背得滚瓜烂熟,却未必真正问过:孟浩然醒来之一句“春眠不觉晓”,他到底在惊讶什么?在我看来,他惊讶的不是天亮,而是“春天居然已经过了一截”。这种时间被偷走的错愕,才是全诗的情感发动机。

第二句“处处闻啼鸟”常被误读为欢快。可若真欢快,为何紧接着就担心“花落知多少”?

鸟鸣在这里不是庆典,而是提醒:美好正在流逝。像手机电量提示音,越清脆越让人心慌。

“夜来风雨声”五个字,把听觉记忆拉回昨夜。孟浩然没写“暴雨”或“狂风”,只用了“风雨”——一种暧昧的、不激烈却持续的力量。

它像生活里的慢性磨损:感情、青春、理想,都在这种无声消耗中凋零。

末句看似问花,实则问己:

• 我究竟错过了多少?

• 如果昨夜没贪睡,是否能护住一瓣?

• 这种错过,以后还会重演吗?

孟浩然把自责折叠进一个看似轻巧的疑问句,比直抒胸臆更刺心。

通勤地铁里刷到这首诗,突然就读懂了——

我们的“风雨”是deadline,我们的“花落”是发际线。孟浩然的焦虑是农耕时代的,内核却是数字时代的:时间永远不够用,美好永远来不及细看。

我尝试逆时序重组这首诗:

1. 先看见满地落花(结果)

2. 想起昨夜风雨(原因)

3. 再听见鸟鸣(提醒)

4. 最后才意识到春眠已迟(醒悟)

这种倒叙让悔意更浓:原来每一步都不可逆。

孟浩然没写他起床后的动作:有没有俯身拾花?有没有对着空枝叹息?

这些空白让读者把自己的遗憾投射进去。一千个读者,就有一千个没写出来的“后来”。

模仿其结构,我写了首《加班晓》:

“秋眠不觉晓,处处键盘声。

夜来消息响,掉发知多少。”

内核一致:用最小的场景,装更大的时间恐慌。

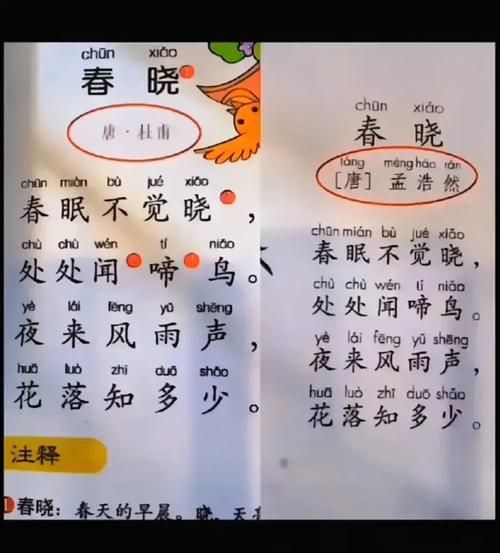

查阅二十种英译本,发现超半数译者把“花落知多少”译成“I wonder how many flowers remain”。

原诗问的是“掉了多少”,译本却问“还剩多少”。一个问失去,一个问幸存——东方含蓄的痛感,在西方语境里被悄悄稀释成乐观统计。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~