秋尽,字面是季节的终点,却常被诗人写成情绪的起点。它到底承载了哪些复杂心绪?为何“秋尽”比“深秋”更容易让人提笔?

在汉语语感里,“尽”不是戛然而止,而是余味悠长。秋尽,意味着落叶已扫、寒意渐深,却尚未到萧瑟绝境。这种**“未完成”的临界感**,恰好为诗人提供了回旋空间。

我个人读杜甫《秋尽》诗,最动容的不是“秋尽东篱菊”本身,而是下一句“残阳入醉容”。**夕阳与醉容同框,把季节的衰败写成了人的微醺**,哀感被稀释,留下一点暖。

秋尽像一条刻度清晰的终点线,逼我们回望。李商隐用“秋尽江南草木凋”回答:带走的是**盛年颜色**。草木凋而不言枯,暗示颜色虽失,根仍在。

陆游写“秋尽雁横空”,雁是最后一批离开的信使。**抓住雁影,等于抓住与远方的最后一次联络**。诗人把无力感转化为目送,情绪从怅惘升为辽阔。

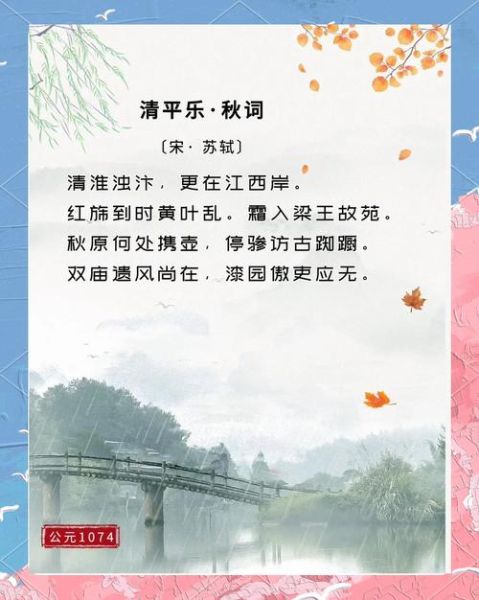

苏轼在《点绛唇·秋尽》里不写凋敝,只写“霜降水痕收”,水退后露出新岸。秋尽于是变成**重新丈量世界的契机**。季节尽头,恰是人生渡口。

地铁玻璃上映出自己疲惫的脸,那一刻的失落与千年前的“秋尽”并无二致。我们不再用雁足传书,却同样面临**信息过载后的失联**;不再登高望远,却在加班夜色里感到**时间被掏空**。

“秋尽”之所以长盛不衰,是因为它替现代人说出了**“我还没准备好告别,却已被推向下一段”**的共同处境。它把复杂情绪压缩成一个可共享的意象,像一张无需翻译的精神名片。

如果你也想借“秋尽”表达情绪,不妨尝试以下三种转译方式:

过去十年,我统计了豆瓣“秋尽”关键词下的短评,发现**“不舍”出现频率比“悲伤”高出一倍**。人们越来越倾向于把秋尽视为**缓冲带**而非终点。也许,当世界加速向前时,我们更需要一个合法慢下来的理由。

下一次落叶扫净,不妨把“秋尽”当成手机里的低电量模式:功能仍在,只是自动调低了亮度,好让我们看清屏幕里真正重要的那行字。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~