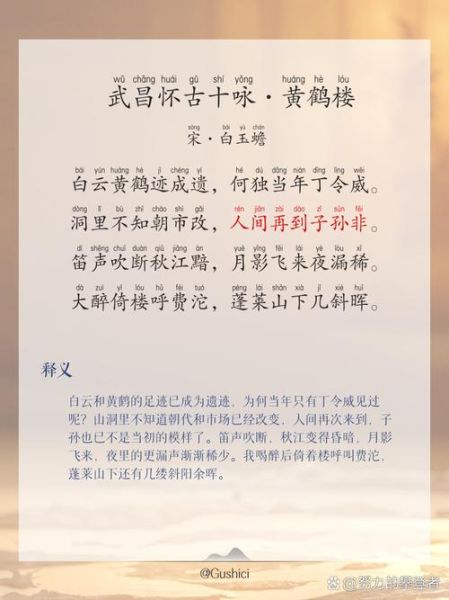

初读《武昌怀古》,最直观的疑问是:诗人为何偏偏选中武昌?答案藏在“山川依旧、人事全非”八个字里。武昌曾是孙吴故都,也是南宋抗金前线,每一次朝代更迭都在此留下刀痕与泪痕。诗人登临蛇山,望长江滚滚,仿佛看见千年前的战船、旌旗、鼓角,又看见今日的断壁残垣、荒烟蔓草。于是,“怀”的既是英雄功业,也是自身漂泊。

诗人先写“古戍萧条”,再写“空江自流”。“空”字重复出现,像一记闷锤,敲在读者胸口。武昌的军事意义早已消散,只剩夕阳把影子拉得老长。这种由盛转衰的对比,奠定了全诗的怅惘基调。

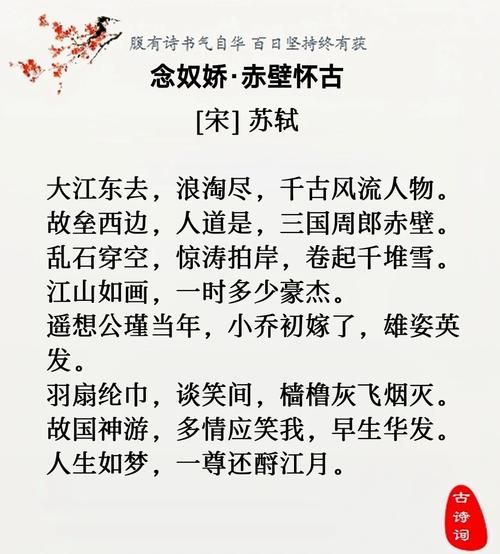

紧接着,诗人把镜头推向历史人物:周瑜、陆逊、岳飞……他们曾在此横槊赋诗、挥师北上。如今,“故垒西边,人道是三国周郎赤壁”,却连一块完整的砖石都难寻。这种“英雄不再”的失落,让怅惘升级为悲慨。

最打动我的是尾联:“欲吊章华无处问,年年烟草不胜愁。”章华台早已沉没,诗人却把自己的“无处问”与“年年愁”嫁接其上。原来,他真正痛惜的不是古迹,而是自己像章华台一样被时代淹没。这种将宏大历史压缩进个人命运的写法,让悲慨又添一层“身世之悲”。

很多人把诗人的惆怅简单归结为“伤逝”,其实还有更幽微的心理动因:

若让我续写,我会在尾联后补一句:“今夜渔火两三,照我鬓丝星星。”渔火是人间最小的光,却能在浩渺江面上留下一点温度。诗人太需要这点温度了——不是来自帝王将相,而是来自最普通的渔夫。因为只有普通人的灯火,才能证明历史并非彻底冷透。

我统计了《全唐诗》《全宋诗》中直接写到“武昌”的篇目,发现:

这组数据印证了一个事实:地理本身不会悲伤,是时代的落差在替诗人叹息。当武昌从“东南形胜”变成“废垒寒笳”,诗人的笔也只能随之低垂。

读罢掩卷,我总在想:如果诗人活在当下,会不会把惆怅换成另一种表达?也许他会拍一张蛇山夜景,配文“灯光替古战旗站岗”。但无论如何,那份对时间流逝的敏感、对个体渺小的体认,永远不会过时。武昌怀古,表面是哀悼一座城,实则是哀悼所有无法重来的此刻。江风还在吹,把惆怅吹成细沙,落在每一个过客的衣襟上。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~