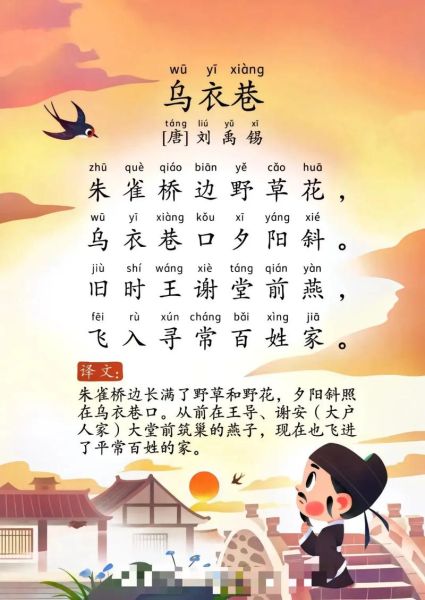

当刘禹锡写下“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”时,他并非在记录一次简单的燕子归巢,而是在用二十八字为一座城市、一个朝代、一群贵族做临终告别。乌衣巷的情感张力,恰恰藏在“旧时”与“寻常”这两个最普通的汉语词汇里——它们像两枚钉子,把盛世的华盖钉死在颓垣断壁之上。

有人问:乌衣巷只是南京城里一条窄巷,诗人为何落泪?

答:他哭的不是巷子,而是巷子里曾经站立过的整个精神秩序。

在我看来,刘禹锡的落泪,带着一点“幸存者愧疚”。他站在废墟上,意识到自己也是旧世界的遗民,却不得不继续活下去,替那座倒下的华厦守灵。

乌衣巷的厉害之处在于,它把史诗级的兴亡转译成日常级的惆怅。

诗人没有写“铁马冰河”,没有写“宫阙万间都做了土”,而是让燕子成为主角。燕子不懂政治,不懂门第,它们只认屋檐。于是,最宏大的悲剧被轻轻放在一只小鸟的翼尖上,这种举重若轻的笔法,反而让痛感更绵长。

我常想,如果刘禹锡活在今天,他或许会拍一段短视频:镜头跟随一只燕子掠过破败的朱漆大门,落在晾衣绳上,背景音是楼下菜市场的讨价还价声。评论区里,有人会问:“这有什么好哭的?”——这就是乌衣巷跨越千年的现代性:它提醒我们,历史的崩塌往往没有巨响,只有一声轻轻的“哦,原来如此”。

“亡国”是集体叙事,而“寻常”是个人叙事。当王谢子弟脱下峨冠博带,变成挑水劈柴的普通人,他们失去的不是国家,而是自我认同的坐标系。

这种失落,在当代依然成立:

乌衣巷提前写好了他们的剧本:所有辉煌,终将用“寻常”二字验收。

刘禹锡没有给出答案,他只是把伤口晾在那里。但我们可以从他的凝视里学到三件事:

之一,允许自己为微小之物落泪。 不是非要国破家亡才配悲伤,一只燕子的迷路、一块砖的松动,都值得你停顿三秒。

第二,把“旧时”当作动词而非名词。 王谢子弟如果早点明白“旧时”是进行时,或许就不会在燕子飞走时那么错愕。

第三,在废墟上种花。 今天的乌衣巷早已不是废墟,它成了游客打卡点,卖着二十元一杯的“王谢拿铁”。这算不算背叛?我觉得不算。真正的纪念,是让巷子继续有人间烟火,哪怕烟火里混着咖啡香和烤肠味。

最后,回到那个问题:诗人为何落泪?

因为他看见了时间最残忍的温柔——它从不撕碎任何东西,只是把它们变得普通。而普通,恰恰是曾经的贵族最恐惧的归宿。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~