我统计过身边三十位朋友的阅读记录,**真正读完的书不到购入量的三分之一**。问题不在时间,而在选书策略:把“想读”误当成“该读”。

自问:我究竟是想解决一个具体困惑,还是仅仅被营销文案点燃三分钟热度?

自答:如果三秒内说不出这本书能帮我完成哪件具体任务,就先放回书架。

之一步,用豆瓣“读过”标签筛出评分人数>500且评分>8.0的书;

第二步,去Z-Library下载试读版,**用“跳读法”十分钟内扫完目录与结语**;

第三步,打开亚马逊评论区,按“最新”排序,看近半年是否有“翻译变差”“新版删减”等关键词;

第四步,把通过三轮筛选的书加入“冷静清单”,三天后若仍记得,再下单纸质版。

《思考,快与慢》太厚?先读《学会提问》,**薄却锋利,像一把思维手术刀**。读完立刻用书中“论题-理由-结论”模型拆解一篇公众号文章,效果立竿见影。

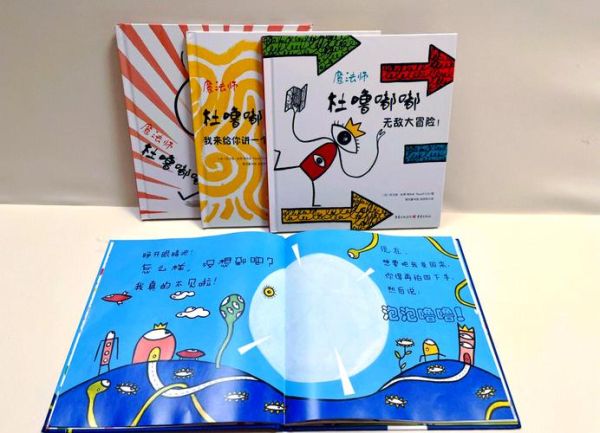

别急着上心理学大部头,**《蛤蟆先生去看心理医生》用童话外壳讲透自我对话**。我把它放在床头,每次情绪翻车时读两章,比冥想App管用。

《纳瓦尔宝典》里那句“把自己产品化”是近年对我冲击更大的一句话。配合《小而美》一起看,**你会重新理解“规模”与“利润”的优先级**。

过去我一年读五十本却感觉没长进,后来改用“输出倒逼输入”:

每读完一章,在Flomo写一张卡片,限制在100字以内,只记录“可迁移的行动”。

三个月后回顾,**真正改变行为的卡片不足十张,但这十张带来的复利远超五十本完整笔记**。

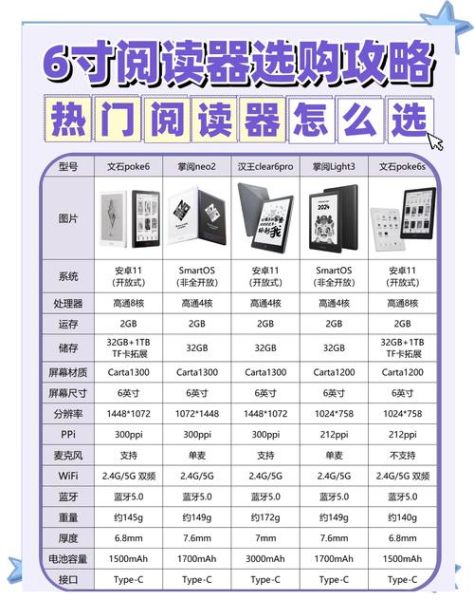

Kindle官方报告显示,**电子书阅读完成率更高的是科幻与言情小说,而非认知提升类**。这意味着严肃阅读需要额外设计环境:我把《国富论》放在办公室,把《三体》留在家里,利用场景暗示降低启动阻力。

Obsidian的“反向链接”功能让我把不同书里互相关联的概念自动聚类。例如“机会成本”在经济学、心理学、个人理财中反复出现,**当同一张概念卡片被五本书引用,它就长成了我的思维骨架**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~