心理学像一座迷宫,入口选错了,很容易在术语与统计里绕晕。我观察过上百位读者,**之一次读的是《乌合之众》的人,往往把群体行为当成全部心理学;而先读《这才是心理学》的人,则更早建立科学思维框架**。因此,选之一本,不是选名气,而是选“地图”。

· 如果是“为什么我总拖延?”——直接选《自控力》。

· 如果是“为什么爸妈总不理解我?”——先读《亲密关系》,再回头看《原生家庭》。

**困惑越具体,选书越精准**。

· 平时只看公众号长文?从《怪诞行为学》开始。

· 能啃大学教材?《心理学与生活》一次到位。

**别高估自己的耐心,心理学书的平均厚度是450页**。

· 职场人:优先《影响力》《沟通的艺术》。

· 父母:优先《发展心理学》《正面管教》。

· 创作者:优先《创造力》《心流》。

**把阅读成本折算成“能否立刻用在工作或生活”**。

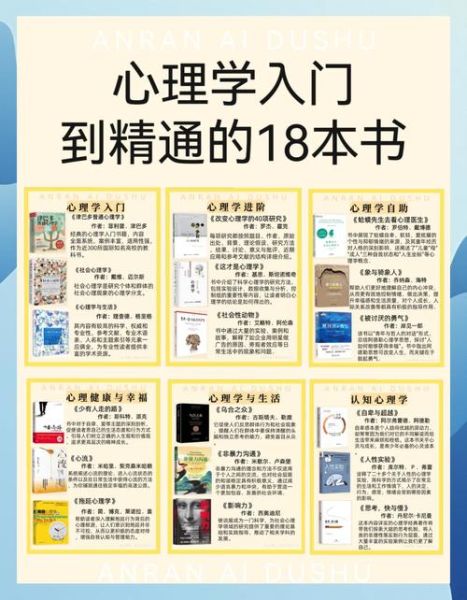

这五本按顺序读,**相当于把心理学从“科普”升级到“半专业”**,耗时约3个月,每天30分钟。

A:除非你对精神分析有特殊兴趣,否则**弗洛伊德的理论在现代临床已不占主流**,且术语体系与实证心理学差异大,容易混淆。

A:入门阶段建议纸质,**方便前后翻阅对照图表**;进阶后再用电子书做检索。

A:读《心理学与生活》时,可搭配耶鲁大学《心理学导论》公开课,**视频里的实验演示能大幅降低理解成本**。

把书里最颠覆你的三点,写成“如果……就……”的句式,贴在办公桌。例如:

“如果同事突然对我特别好,就警惕‘互惠’陷阱。”

**知识只有变成行动指令,才算真正入门**。

根据豆瓣2024年4月数据,标记“想读”人数最多的心理学书是《被讨厌的勇气》,但真正读完率仅38%;而《这才是心理学》读完率高达72%。**可见,难一点的书反而更容易被看完,因为它提供了清晰的思维脚手架**。选之一本心理学书,与其追热度,不如选那把能帮你搭梯子的。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~