不少家长私信我:“老师,我家孩子宁愿刷短视频也不翻书,怎么办?”阅读兴趣的缺失往往不是孩子的问题,而是环境与 *** 错位。回想一下,客厅最显眼的位置是电视还是书架?大人回家之一件事是开电脑还是翻书?当阅读变成孤立任务,而屏幕提供即时多巴胺,胜负早已分晓。

去书店别急着指“这本必读”,蹲下来问:“恐龙、太空、还是侦探?”自主选择权是持续动力的引擎。我家侄子曾痴迷地铁线路图,我顺势买了《地铁开工了》,他连夜读完,顺带把土木工程术语背得滚瓜烂熟。

把书当礼物包装,藏在枕头下;或玩“书中寻宝”,在《神奇校车》里夹一张“火山探险券”。仪式感让大脑将阅读与愉悦绑定。

听觉先行是神经科学验证的捷径。上学路上放《凯叔西游记》,孩子听得入迷,自然会去找原著“补课”。耳朵先背叛,眼睛才会跟进。

坑1:把阅读当识字工具 指着绘本问“这个字念什么?”三次后,孩子再看到书就条件反射头痛。阅读首先是整体体验,字词是顺路捡的贝壳。

坑2:考核式提问 “这本书讲了什么道理?”像极了的语文试卷。试试聊:“如果你是主角,会怎么报复欺负你的人?”代入感才是深度思考的开关。

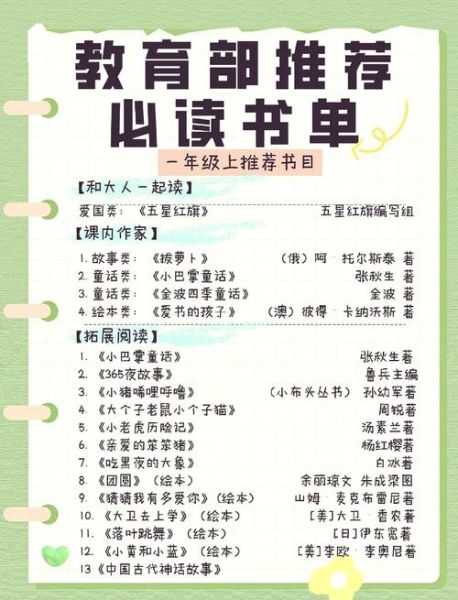

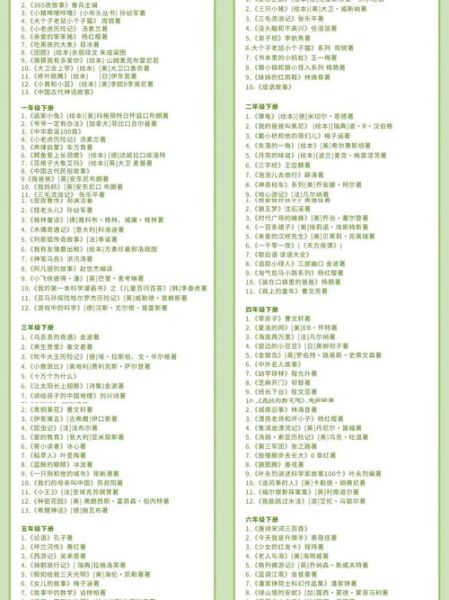

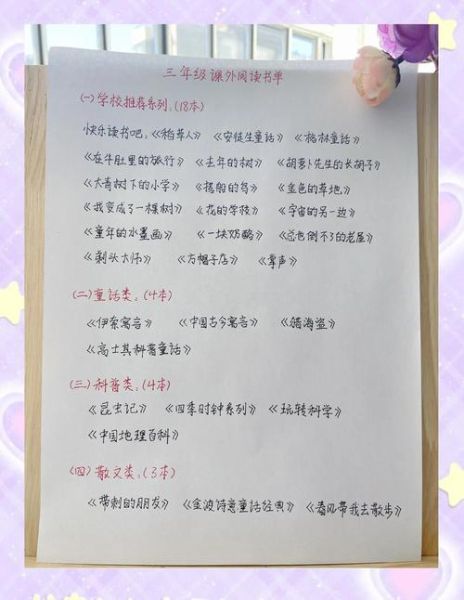

坑3:书单迷信 别人娃读《史记》你也跟风,结果孩子翻两页就弃。书单只是地图,孩子的兴趣才是GPS。

2023年北师大追踪调查显示,家中藏书超过200本的孩子,语文成绩优秀概率提高42%,但前提是父母每周至少共读3次。数字背后不是书的魔法,而是“一起读书”的亲子场域。我的观察更极端:那些父母自己沉迷手机的家庭,即使书架摆满《大英百科全书》,孩子也不会多看一眼。

问:孩子只爱看漫画,算不算“真正的阅读”? 答:漫画是通往文字的摆渡船。《历史是一群喵》读完,孩子会主动追问“真实的唐朝也这么胖吗?”——好奇心已经上岸,文字还会远吗?

问:功课这么紧,哪有时间课外阅读? 答:把阅读嵌入碎片场景。等披萨的十分钟、睡前二十分钟、周末清晨赖床的半小时,全年累计可达100小时,相当于读完25本中篇。

别等“有空再读”,阅读不是时间表上的任务,而是呼吸般的生活方式。今天睡前,试试把孩子的手机换成一本他亲自挑选的书,关灯后你会听到翻页声,像春夜种子破土。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~