为什么“入门”反而比“进阶”更难选书?

答案:因为入门阶段既要兼顾可读性,又必须搭建学科框架,选错一本书可能让初学者误以为社会学就是“故事会”或“统计学”。

我个人的经验是:**把之一本书当成地图,而不是目的地**。如果地图本身比例尺混乱,后面再读十本也补不回来。

---

三本“地图级”通识读物,先搭骨架再填肉

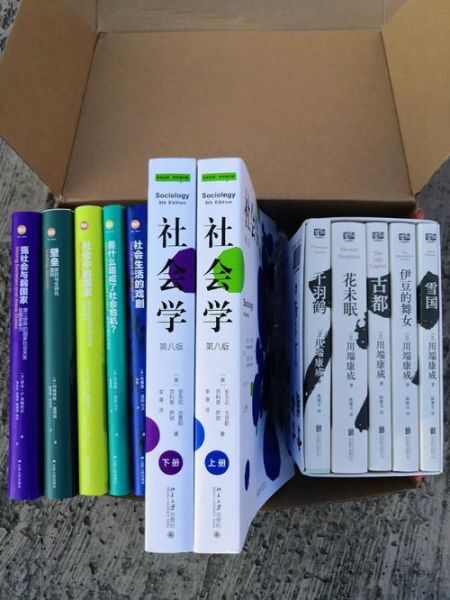

1. **《社会学与生活》**(理查德·谢弗)

用日常场景拆解“社会化”“越轨”等概念,像把显微镜对准地铁、办公室、朋友圈。

2. **《社会学的邀请》**(彼得·伯格)

把“习以为常”重新问题化,读完你会对排队、礼物、甚至电梯里的沉默感到陌生。

3. **《社会学基本概念》**(安东尼·吉登斯)

一本可以当词典用的口袋书,遇到“科层制”“文化资本”等术语随时翻,避免望文生义。

---

从“大理论”到“小田野”,四步阅读路径

之一步:先读“大理论”,但别被吓退

- **《社会分工论》**(涂尔干):理解“机械团结”与“有机团结”如何解释现代社会的失范。

- **《新教伦理与资本主义精神》**(韦伯):别只记“天职观”,重点看“理念如何成为经济制度的扳机”。

第二步:用“中层理论”连接宏观与微观

- **《日常生活中的自我呈现》**(戈夫曼):把舞台、剧本、观众这些隐喻套进微信头像、朋友圈分组,你会发现“印象管理”从未消失,只是换了道具。

第三步:扎进“小田野”,学会像人类学家一样提问

- **《街角社会》**(怀特):为什么意大利贫民区的帮派能替代 *** 提供秩序?答案藏在“非正式权力 *** ”里。

- **《扫地出门》**(马修·德斯蒙德):通过八个月的“蹲点”,作者发现驱逐房客不是结果,而是贫困再生产的发动机。

第四步:回到“大问题”,用比较视角升级认知

- **《大转型》**(波兰尼):市场从来不是自然生长的,而是被 *** 、社会运动“嵌入”或“脱嵌”的。

- **《国家与社会革命》**(斯考切波):革命不是“愤怒的总爆发”,而是旧制度财政危机、农民反叛、国际压力的三重奏。

---

如何避开“读完就忘”的陷阱?

自问:为什么我能记住《哈利·波特》的咒语,却记不住韦伯的“理性化”?

自答:因为缺乏“二次创作”。

我的 *** 是:

- **每读完一章,用一条微博的篇幅复述核心论点**,并@给一位非社会学专业的朋友,逼自己用人话表达。

- **建立“概念-案例”卡片盒**,例如把“文化资本”贴在《泰坦尼克号》露丝学吐痰的桥段旁,记忆立刻鲜活。

---

书单之外的暗线:把“阅读”变成“田野”

社会学真正的实验室是生活本身。

- 读《消费社会》时,去便利店观察“买一赠一”如何把“需求”变“欲望”;

- 读《规训与惩罚》时,把健身房的打卡制度与监狱的作息表并置,你会对“身体政治”有体感。

---

一个反常识的结尾数据

根据 *** TOR近五年引用统计,**被本科生引用最多的社会学文本不是《资本论》,而是《独自打保龄》**(帕特南)。这本研究“社会资本衰退”的书,在社交媒体时代反而成了预言——当朋友圈点赞替代了面对面保龄球局,我们是否真的更孤独?答案或许藏在下一本你读的书里。

暂时没有评论,来抢沙发吧~