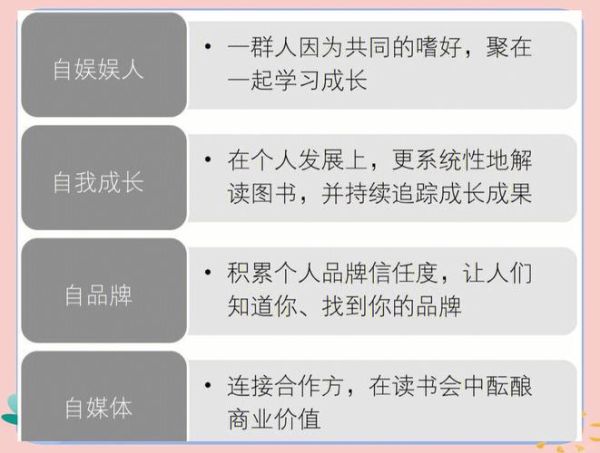

读书会百科给出的定义是:由若干阅读爱好者围绕共同主题,定期交流读书心得的社群活动。但如何把它从“微信群打卡”升级为“可持续的知识共同体”?下面用自问自答的方式拆解。

官方条目强调“共享、思辨、陪伴”。我的补充是:把阅读从私人行为变成公共事件。当一本书被多人同时“拆书”,观点碰撞产生的能量远大于个人笔记。

---别急着列书单,先做三步:

- 发匿名问卷收集成员近期痛点(如职场晋升、亲子关系)。

- 用读书会百科的“主题索引”功能,把痛点映射到具体书目。

- 投票决定,得票率需超过60%才通过,避免“少数人绑架”。

我常用“40-20-40-20”模型:

- 40分钟闪电分享:每人3分钟,只讲“最颠覆我的一句话”。

- 20分钟小组辩论:抽签分正反方,针对书中争议点开战。

- 40分钟场景化演练:把书中 *** 套进真实案例,比如用《非暴力沟通》解决室友矛盾。

- 20分钟行动清单:每人写下72小时内可验证的“最小行动”,拍照发群。

传统模式只有主持人,我建议增设:

- 时间警察:负责打断跑题者,佩戴搞笑手牌增加趣味。

- 金句捕手:实时记录高能发言,会后整理成“一页纸精华”。

- 行动督察:一周后私聊每个人,询问行动进度并收集反馈。

很多人把线下流程直接搬到Zoom,结果“沉默螺旋”更严重。我的解法:

- 强制开摄像头+共享屏幕:把PPT做成“填空题”,每5分钟让成员打字补充。

- 用“弹幕”代替举手:腾讯会议聊天区实时投票,主持人按热度点名。

- 会后24小时内发布“语音总结”:60秒一条,降低整理门槛。

别只看到场人数,我跟踪三个指标:

- 二次传播率:会后一周内,成员自发在朋友圈/小红书提及本书的次数。

- 行动转化率:72小时行动清单完成率,超过50%就算及格。

- 复归意愿:用NPS问卷问“你有多大可能推荐朋友参加”,得分>8则健康。

官方条目忽略了一个细节:空间记忆。线下场地更好固定,比如咖啡馆同一张桌子。当成员形成“坐在这里就会认真讨论”的条件反射,仪式感会大幅提升参与度。我曾连续12次在同一间会议室办《人类简史》专题,后期甚至不用发地址,大家直接“肌肉记忆”到场。

---别把读书会当成“读书”的延伸,它本质是用书籍做借口的高质量社交。当你允许成员带“没读完书”的朋友旁听,反而能激发老成员的表达欲——解释一本书给外行听,比自己读十遍更有效。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~